18 Feb2014

H/H: Herrmann & Hitchcock

H/H: Herrmann & Hitchcock

H/H: Herrmann & Hitchcock

Si potrebbe dirimere semplicisticamente la questione osservando, a rischio di banalizzare, che ovviamente il linguaggio musicale ha le sue ragioni che quello cinematografico utilizza ma non conosce: e che l’interazione fra i due non è detto debba procedere sempre nella medesima direzione o all’insegna dell’omogeneità (o di un pensiero unico) per ottenere quel particolare risultato che confluisce poi nel “film + la sua musica”: a ciò si potrebbe aggiungere che esiste, non sottovalutabile, una componente umana e personale non sempre o non necessariamente allineata con la sintonia artistica fra le due figure. Di più: a volte proprio la diversità di vedute, spinta sino al conflitto, ha fornito fertilissime occasioni e risultati eccellenti, anche se alla fine si è inevitabilmente risolta in una rottura.

Il caso, o meglio, il sodalizio fra Bernard Herrmann e Alfred Hitchcock appartiene, va ricordato, a quest’ultima – non frequentissima – categoria. E nelle sue caratteristiche, oltre che nelle sue contraddizioni, risiedono la sua unicità e la sua grandezza artistica.

Non è stato un “matrimonio” lunghissimo: appena nove anni, dal 1955 al 1964. E non ha prodotto un numero poi così vasto di “figli”: appena sette partiture per altrettanti film, senza contare il ruolo di mera consulenza tecnica per il suono di Gli uccelli (The Birds, 1963) né, ovviamente, il film che provocò il tumultuoso, traumatico divorzio tra i due, cioè Il sipario strappato (The Torn Curtain, 1966). Siamo ben lontani, per durata e prolificità, da altri celebri e solidissimi legami tra compositore e regista: basti pensare, per limitarci a due esempi conclamati, a quello tra John Williams e Steven Spielberg, che ha toccato il quarantennale con ben ventisei titoli in comune, o a quello tra Howard Shore e David Cronenberg, che ha fruttato quindici film in trentatrè anni.

Ma i numeri, di per sè, non dicono tutto. Come ha osservato Steve Vertlieb, in un suo saggio sulla collaborazione tra Herrmann e Hitchcock, nel suo periodo americano il maestro inglese ha potuto avvalersi di alcuni fra i maggiori compositori hollywoodiani, stabilendo con essi a volte una collaborazione protrattasi per più di un titolo, e curiosamente tutti europei come lui, passeggeri di quell’ideale piroscafo “Vienna-Hollywood” che negli anni Trenta vide emigrare dal Vecchio Continente, violentato dal nazifascismo e dalla guerra, al Nuovo numerosi talenti cinematografici, sia registici che tecnici che, ovviamente musicali. Era stato proprio il tedesco Franz Wachsmann, divenuto Waxman, a tenere a battesimo nel 1940 l’esordio hollywoodiano di Hitchcock con la fiammeggiante partitura per Rebecca, la prima moglie (Rebecca), cui seguiranno poi Il sospetto (Suspicion, 1941), Il caso Paradine (The Paradine Case, 1947), La finestra sul cortile (Rear Window, 1954). Anche con l’ucraino Dimitri Zinovievič Tiomkin Hitchcock ebbe una collaborazione proficua, trovando in questo musicista spaventosamente eclettico e mai prevedibile, ma noto specialmente per la sua vena western, un perfetto corrispettivo musicale all’instabilità psicologica e ai dilemmi nevrotici che agitano film come L’ombra del dubbio (Shadow of a Doubt, 1943), Delitto per delitto o L’altro uomo (Strangers on a Train, 1951), Io confesso (I Confess, 1953), Delitto perfetto (Dial M for Murder, 1954). Unico, in ogni senso, il caso dell’ungherese Miklós Rózsa la cui travolgente e inesauribile partitura per Io ti salverò (Spellbound, 1945) basterebbe da sola a sancire la grandezza e l’incommensurabile ricchezza inventiva e drammaturgica di questo compositore.

Il periodo a cavallo fra gli anni ’50 e gli anni ’60 coincide con la fase di massimo perfezionamento, di estrema rifinitura dell’universo hitchcockiano nella sua fase hollywoodiana: sono i cosiddetti “anni Paramount-Universal”, in cui vedono la luce uno dopo l’altro alcuni capolavori che riassumono e sublimano le ossessioni fondamentali hitchcockiane (la riflessione sulle tortuosità della psiche legata alla sessualità, il terrore per l’autorità costituita, l’ambiguità morale dinanzi alla logica del profitto, lo sguardo laico sulla morte e naturalmente quella vera e propria oreficeria della suspense che contiene e motiva tutte le componenti succitate). Sono film di vario registro stilistico e atmosfera: una commedia macabra, un cupo dramma poliziesco-giudiziario, due brillanti spy-movies, un travolgente thriller-melò, un horror-thriller, uno psycho-drama. Vi si rincorrono alcuni volti attoriali cari al maestro, da James Stewart a Vera Miles, e il corpus di queste opere appare fortemente unitario, malgrado alcune opzioni linguistiche fortemente diversificate (ad esempio il bianco e nero “spento” e funereo di Il ladro, The wrong man, 1957, e Psyco, Psycho, 1960, contrapposto alla squillante tavolozza cromatica di La congiura degli innocenti, The trouble with Harry, 1955, o Intrigo internazionale, North by Northwest, 1959). Scrive Vertlieb, nel suo già citato studio, che in questo percorso, esteso sino al “rejected score” per Il sipario strappato, «Bernard Herrmann sembra la perfetta espressione musicale della benigna malevolenza (il corsivo è nostro, ndr.) di Hitchcock». Eppure questa intesa tra due personalità così diverse, due caratteri così distanti, due metodologie di lavoro così orgogliosamente individualiste, non si è certo sviluppata a prima vista, e non ha mai avuto vita facile nel corso di quei nove anni: si direbbe quasi che Herrmann e Hitchcock si siano trovati così vicini, così in sintonia, confluendo con i rispettivi geniali talenti alla creazione di “sovratesti” rimasti insuperati nella storia del cinema, quasi contro la propria volontà e comunque in costante conflitto reciproco, più o meno aperto, oltre che rimettendosi continuamente in discussione. Di qui, forse, quella continua tensione, quel proliferare ribollente e irrequieto di idee visive e sonore, quell’inesauribile forziere di invenzioni musicali e cinematografiche (le une connesse alle altre), che ha fatto di questi titoli i testi-base non solo del cinema hitchcockiano ma, per chi si occupa di musica per film, anche di questa forma d’arte.

Il periodo a cavallo fra gli anni ’50 e gli anni ’60 coincide con la fase di massimo perfezionamento, di estrema rifinitura dell’universo hitchcockiano nella sua fase hollywoodiana: sono i cosiddetti “anni Paramount-Universal”, in cui vedono la luce uno dopo l’altro alcuni capolavori che riassumono e sublimano le ossessioni fondamentali hitchcockiane (la riflessione sulle tortuosità della psiche legata alla sessualità, il terrore per l’autorità costituita, l’ambiguità morale dinanzi alla logica del profitto, lo sguardo laico sulla morte e naturalmente quella vera e propria oreficeria della suspense che contiene e motiva tutte le componenti succitate). Sono film di vario registro stilistico e atmosfera: una commedia macabra, un cupo dramma poliziesco-giudiziario, due brillanti spy-movies, un travolgente thriller-melò, un horror-thriller, uno psycho-drama. Vi si rincorrono alcuni volti attoriali cari al maestro, da James Stewart a Vera Miles, e il corpus di queste opere appare fortemente unitario, malgrado alcune opzioni linguistiche fortemente diversificate (ad esempio il bianco e nero “spento” e funereo di Il ladro, The wrong man, 1957, e Psyco, Psycho, 1960, contrapposto alla squillante tavolozza cromatica di La congiura degli innocenti, The trouble with Harry, 1955, o Intrigo internazionale, North by Northwest, 1959). Scrive Vertlieb, nel suo già citato studio, che in questo percorso, esteso sino al “rejected score” per Il sipario strappato, «Bernard Herrmann sembra la perfetta espressione musicale della benigna malevolenza (il corsivo è nostro, ndr.) di Hitchcock». Eppure questa intesa tra due personalità così diverse, due caratteri così distanti, due metodologie di lavoro così orgogliosamente individualiste, non si è certo sviluppata a prima vista, e non ha mai avuto vita facile nel corso di quei nove anni: si direbbe quasi che Herrmann e Hitchcock si siano trovati così vicini, così in sintonia, confluendo con i rispettivi geniali talenti alla creazione di “sovratesti” rimasti insuperati nella storia del cinema, quasi contro la propria volontà e comunque in costante conflitto reciproco, più o meno aperto, oltre che rimettendosi continuamente in discussione. Di qui, forse, quella continua tensione, quel proliferare ribollente e irrequieto di idee visive e sonore, quell’inesauribile forziere di invenzioni musicali e cinematografiche (le une connesse alle altre), che ha fatto di questi titoli i testi-base non solo del cinema hitchcockiano ma, per chi si occupa di musica per film, anche di questa forma d’arte. Sembra fosse il compositore inglese Lyn Murray (al secolo Lionel Breeze), corretto e sobrio artigiano del settore, il primo destinatario della partitura di La congiura degli innocenti, offerta declinata in quanto il musicista era ancora alle prese con le musiche di Caccia al ladro (To catch a thief, 1955), tanto da suggerire egli stesso a Hitchcock di rivolgersi a Herrmann, con il quale il regista si era già incontrato qualche anno prima ma senza che fra i due scattasse un particolare feeling. Non sembrava un esordio sotto i migliori auspici: Herrmann era già un compositore leggendario, e temuto sia per il proprio perfezionismo che per la propria pessima e collerica indole, ma soprattutto aveva scarsissima – per non dire alcuna – dimestichezza con il genere brillante, sia pure sotto forma di quella “danse macabre” che prometteva di essere il film di Hitchcock. Tuttavia lo attirava l’idea di una nuova sfida, e per una nuova major: anche se la prima cosa che fece fu litigare furiosamente e toscaninianamente con l’orchestra della Paramount, accusando apertamente gli strumentisti di inefficienza e scarsa professionalità, peraltro venendone ricambiato senza tante perifrasi con l’epiteto di «coglione».

Sembra fosse il compositore inglese Lyn Murray (al secolo Lionel Breeze), corretto e sobrio artigiano del settore, il primo destinatario della partitura di La congiura degli innocenti, offerta declinata in quanto il musicista era ancora alle prese con le musiche di Caccia al ladro (To catch a thief, 1955), tanto da suggerire egli stesso a Hitchcock di rivolgersi a Herrmann, con il quale il regista si era già incontrato qualche anno prima ma senza che fra i due scattasse un particolare feeling. Non sembrava un esordio sotto i migliori auspici: Herrmann era già un compositore leggendario, e temuto sia per il proprio perfezionismo che per la propria pessima e collerica indole, ma soprattutto aveva scarsissima – per non dire alcuna – dimestichezza con il genere brillante, sia pure sotto forma di quella “danse macabre” che prometteva di essere il film di Hitchcock. Tuttavia lo attirava l’idea di una nuova sfida, e per una nuova major: anche se la prima cosa che fece fu litigare furiosamente e toscaninianamente con l’orchestra della Paramount, accusando apertamente gli strumentisti di inefficienza e scarsa professionalità, peraltro venendone ricambiato senza tante perifrasi con l’epiteto di «coglione».Al netto dell’aneddotica, la partitura del film – di una mostruosa difficoltà esecutiva soprattutto per le sezioni dei fiati – sembra invece esprimere alla perfezione la “benigna malevolenza” di cui parla Vertlieb. Non per caso quando si trattò di raccoglierne alcuni elementi principali per la registrazione discografica, la suite che ne sortì venne da Herrmann intitolata “A portrait of Hitch”: vi compaiono elementi di orchestrazione affilata e scintillante, di ascendenza prokof’eviana e stravinskyana, illividiti da un umorismo tanto più sinistro quanto più gioviale. Prevalgono ritmi mossi, una dinamica accesa, una predisposizione quasi irrefrenabile a movenze coreografiche (più volte per Hitchcock il musicista ricorrerà a forme di danza, in particolare latine e mediterranee: la habanera di La donna che visse due volte, Vertigo, 1958, il fandango di Intrigo, la tarantella di Marnie, id., 1964): parentesi di disarmante lirismo, soprattutto nel canto dei violini primi, e di bucolica, idilliaca trasparenza si alternano a colori lividi, guizzi beffardi degli strumentini, perorazioni grottescamente solenni dei corni, raffinatissimi effetti della percussione. Il tutto in quella ferrea economica del leitmotiv tipicamente herrmanniana, dove il “tema” viene molto ma molto dopo il “timbro”, e l’uno comunque non può mai prescindere da chi lo enuncia: si noti, solo per fare un esempio, lo spensierato e orecchiabile motivetto dei violini in registro alto inesorabilmente appiccicato al dottore miope e bibliofilo che inciampa, regolarmente senza avvedersene, nel cadavere di Harry.

Dunque, al netto delle reciproche diffidenze iniziali e alla luce dei risultati, La congiura pareva inaugurare una felice relazione fra due personalità molto diverse ma con una serie di tratti in comune: l’egocentrismo, il perfezionismo, l’irascibilità, le crisi depressive, la scarsa capacità di autocontrollo in ogni campo. Una volta prese le misure l’uno all’altro, consapevoli – l’uno e l’altro – di condividere molti dèmoni e molte ossessioni, e di poter trovare in questa simbiosi una forma superlativa di sublimazione artistica, si stabilì fra H.&H. un’amicizia cameratesca e sincera, fatta anche di grandi tavolate (il sopraffino cuoco e buongustaio Hitchcock non apriva facilmente le porte della propria cucina) e di grandi bevute (il debole di Herrmann). Ma appariva chiaro che, data la statura dei due protagonisti, ogni passo ulteriore nella loro collaborazione sarebbe stata una sfida, un andar “oltre”, un cercare nella musica le origini e le ragioni stesse dell’immaginario hitchcockiano, che di fatto da quella musica sarebbe dipeso in modo assoluto e ultimativo.

Non poteva esserci occasione migliore di L’uomo che sapeva troppo, (The man who knew too much, 1956) per raccogliere e ampliare questa sfida già dal secondo capitolo del sodalizio, e ciò grazie ad una serie di convergenze e sinergie che ne fa uno snodo semiologicamente imprescindibile nel cinema hitchcockiano e nella stessa produzione herrmanniana. Il primo di questi fattori è rappresentato dal ruolo centripeto, fondativo svolto dalla musica: la celebre (forse troppo celebre…) sequenza dell’attentato alla Royal Albert Hall di Londra durante l’esecuzione della cantata “Storm Clouds” di Arthur Benjamin, su testo dello scrittore gallese Dominic Bevan Wyndham Percy Lewis (co-autore anche del soggetto del film insieme a Charles Bennett), personalmente diretta da Herrmann alla sua prima e ultima apparizione sul grande schermo sul podio della London Symphony Orchestra & Covent Garden Chorus, rappresenta forse il più alto, perfetto e folgorante esempio di “livello interno” manipolato e mediato, secondo un meccanismo di sincronismi, di montaggio analogico e psicologico tra tutte le componenti visive (l’attentatore, il suo bersaglio, l’orchestra, Herrmann e la solista mezzosoprano Barbara Howitt, il coro, i dettagli della partitura, l’irruzione di James Stewart, lo sconforto e l’urlo di Doris Day), sino a trasformarsi quasi in un (inconsapevole?) “livello esterno”. Il secondo elemento è rappresentato dal fatto che siamo dinanzi ad un autoremake per il quale, rispetto alla versione inglese del ’34, Hitchcock palesò subito di voler ulteriormente porre l’accento sul momento musicale, ed esecutivo, come fulcro della propria dimostrazione del teorema sulla suspense. Tant’è vero che l’intenzione del regista era quella di commissionare a Herrmann, per il corrispettivo di quella sequenza, una composizione ex-novo, così come aveva fatto ventidue anni prima appunto con Benjamin. Inoltre, come riferisce il massimo esegeta del compositore, Steven C. Smith, Hitchcock era fermamente intenzionato a far sì che l’orchestra e il direttore fossero nettamente identificabili come “autentici”, e che la sequenza, di fatto, coincidesse con la ripresa di un concerto vero e proprio. Tuttavia fu Herrmann, che di Benjamin era profondo ammiratore e che del compositore australiano aveva diretto e registrato molti lavori, ad insistere perché venisse mantenuta la cantata originale, intuendone la straordinaria potenza drammaturgica e diegetica: enfatizzata, ovviamente, dal ruolo centrale che Hitchcock assegna, nella sequenza, ai componenti dell’orchestra e allo stesso Herrmann (varrà appena la pena di ricordare quale grandissimo, implacabile e – ancora – “toscaniniano” direttore d’orchestra egli sia stato, sia di se stesso che di musica non propria e non cinematografica, come documentano alcune preziosissime registrazioni discografiche London-Decca di autori che vanno da Dukas a Holst a Šostakovič). Peraltro Benjamin ritoccò la propria opera, per esigenze di montaggio, aggiungendovi più di un minuto di musica, ed Herrmann la riorchestrò rispettandone i parametri essenziali, ispirati ad un fluviale e infiammato tardo romanticismo naturalistico in linea con molta musica inglese della prima metà del Novecento, ma adattandoli in qualche modo all’ampio e sontuoso organico a propria disposizione. Infine c’è, come si diceva, l’elemento catturante della presenza stessa di Herrmann. Benjamin, che per la prima versione si era egualmente avvalso della London Symphony (allora a ranghi assai più ridotti, e diretta da H. Wynn Reeves, ma la direzione musicale del film è firmata da Louis Levy) aveva inizialmente suggerito di ricorrere a Muir Mathieson, acclamata bacchetta britannica nonché prezioso esecutore herrmanniano (sarà sua la direzione di La donna che visse due volte), ma Hitchcock optò per Herrmann, non tanto per un suo particolare carisma fisico (il maestro, allora 45enne, vi appare composto e concentrato, l’espressione blandamente seria, impugnando con gesto contenuto una bacchetta smisuratamente lunga) quanto per ottenere un “unicum“ cinematografico-musicale e una perfetta tenuta dei tempi e degli stacchi che nessun’altra opzione finzionale o di montaggio avrebbe ottenuto con altrettanta fluidità e corrispondenza.

Non poteva esserci occasione migliore di L’uomo che sapeva troppo, (The man who knew too much, 1956) per raccogliere e ampliare questa sfida già dal secondo capitolo del sodalizio, e ciò grazie ad una serie di convergenze e sinergie che ne fa uno snodo semiologicamente imprescindibile nel cinema hitchcockiano e nella stessa produzione herrmanniana. Il primo di questi fattori è rappresentato dal ruolo centripeto, fondativo svolto dalla musica: la celebre (forse troppo celebre…) sequenza dell’attentato alla Royal Albert Hall di Londra durante l’esecuzione della cantata “Storm Clouds” di Arthur Benjamin, su testo dello scrittore gallese Dominic Bevan Wyndham Percy Lewis (co-autore anche del soggetto del film insieme a Charles Bennett), personalmente diretta da Herrmann alla sua prima e ultima apparizione sul grande schermo sul podio della London Symphony Orchestra & Covent Garden Chorus, rappresenta forse il più alto, perfetto e folgorante esempio di “livello interno” manipolato e mediato, secondo un meccanismo di sincronismi, di montaggio analogico e psicologico tra tutte le componenti visive (l’attentatore, il suo bersaglio, l’orchestra, Herrmann e la solista mezzosoprano Barbara Howitt, il coro, i dettagli della partitura, l’irruzione di James Stewart, lo sconforto e l’urlo di Doris Day), sino a trasformarsi quasi in un (inconsapevole?) “livello esterno”. Il secondo elemento è rappresentato dal fatto che siamo dinanzi ad un autoremake per il quale, rispetto alla versione inglese del ’34, Hitchcock palesò subito di voler ulteriormente porre l’accento sul momento musicale, ed esecutivo, come fulcro della propria dimostrazione del teorema sulla suspense. Tant’è vero che l’intenzione del regista era quella di commissionare a Herrmann, per il corrispettivo di quella sequenza, una composizione ex-novo, così come aveva fatto ventidue anni prima appunto con Benjamin. Inoltre, come riferisce il massimo esegeta del compositore, Steven C. Smith, Hitchcock era fermamente intenzionato a far sì che l’orchestra e il direttore fossero nettamente identificabili come “autentici”, e che la sequenza, di fatto, coincidesse con la ripresa di un concerto vero e proprio. Tuttavia fu Herrmann, che di Benjamin era profondo ammiratore e che del compositore australiano aveva diretto e registrato molti lavori, ad insistere perché venisse mantenuta la cantata originale, intuendone la straordinaria potenza drammaturgica e diegetica: enfatizzata, ovviamente, dal ruolo centrale che Hitchcock assegna, nella sequenza, ai componenti dell’orchestra e allo stesso Herrmann (varrà appena la pena di ricordare quale grandissimo, implacabile e – ancora – “toscaniniano” direttore d’orchestra egli sia stato, sia di se stesso che di musica non propria e non cinematografica, come documentano alcune preziosissime registrazioni discografiche London-Decca di autori che vanno da Dukas a Holst a Šostakovič). Peraltro Benjamin ritoccò la propria opera, per esigenze di montaggio, aggiungendovi più di un minuto di musica, ed Herrmann la riorchestrò rispettandone i parametri essenziali, ispirati ad un fluviale e infiammato tardo romanticismo naturalistico in linea con molta musica inglese della prima metà del Novecento, ma adattandoli in qualche modo all’ampio e sontuoso organico a propria disposizione. Infine c’è, come si diceva, l’elemento catturante della presenza stessa di Herrmann. Benjamin, che per la prima versione si era egualmente avvalso della London Symphony (allora a ranghi assai più ridotti, e diretta da H. Wynn Reeves, ma la direzione musicale del film è firmata da Louis Levy) aveva inizialmente suggerito di ricorrere a Muir Mathieson, acclamata bacchetta britannica nonché prezioso esecutore herrmanniano (sarà sua la direzione di La donna che visse due volte), ma Hitchcock optò per Herrmann, non tanto per un suo particolare carisma fisico (il maestro, allora 45enne, vi appare composto e concentrato, l’espressione blandamente seria, impugnando con gesto contenuto una bacchetta smisuratamente lunga) quanto per ottenere un “unicum“ cinematografico-musicale e una perfetta tenuta dei tempi e degli stacchi che nessun’altra opzione finzionale o di montaggio avrebbe ottenuto con altrettanta fluidità e corrispondenza. Ma a ciò si aggiunge un ulteriore fattore, forse il più interessante dal punto di vista strettamente “cinemusicale”. Herrmann infatti non si limita, nel film, a dirigere la pagina benjaminiana (che ricordiamolo nella versione del ’34 occupa in un frammento i titoli di testa, più brevemente la coda e naturalmente la sequenza alla Albert Hall: per il resto il film è di fatto privo di musica di commento) bensì compone una ricca, convulsa e conflittuale partitura propria. Che si apre sin dai titoli di testa, e non a caso, con un piano fisso sulla sezione (affollatissima) di ottoni e percussioni della London Symphony, impegnate in un pezzo d’apertura “chiuso”, che in qualche modo sembra parafrasare la fase più solenne e scultorea della cantata benjaminiana, un violento e scandito ritmo irregolare di marcia, con i timpani protagonisti assoluti, tube e corni impegnate in progressioni cromatiche minacciose, sino a che la mdp stringe sullo strumentista incaricato del “fatidico” colpo di piatti, assestato frontalmente e centralmente. Un modo per anticipare, certo, il momento clou, ma anche uno stilema con il quale Herrmann contestualizza e incardina il proprio “score”, sia timbricamente che visivamente, in quello che sarà il fulcro, musicale e drammaturgico, del film. Nel quale però, varrà solo la pena di ricordarlo, ad un altro momento musicale – sia pur di ben altro e più lieve spessore – sarà affidato un ruolo fondamentale di scioglimento e “liberazione”, e cioè alla song “Que sera sera” di Ray Evans e Jay Livingston che, fischiettata dal figlio di Doris Day tenuto in ostaggio mentre la madre lo sta cantando al piano inferiore, consentirà al padre di individuarne la presenza, accorrere e liberarlo.

Ma a ciò si aggiunge un ulteriore fattore, forse il più interessante dal punto di vista strettamente “cinemusicale”. Herrmann infatti non si limita, nel film, a dirigere la pagina benjaminiana (che ricordiamolo nella versione del ’34 occupa in un frammento i titoli di testa, più brevemente la coda e naturalmente la sequenza alla Albert Hall: per il resto il film è di fatto privo di musica di commento) bensì compone una ricca, convulsa e conflittuale partitura propria. Che si apre sin dai titoli di testa, e non a caso, con un piano fisso sulla sezione (affollatissima) di ottoni e percussioni della London Symphony, impegnate in un pezzo d’apertura “chiuso”, che in qualche modo sembra parafrasare la fase più solenne e scultorea della cantata benjaminiana, un violento e scandito ritmo irregolare di marcia, con i timpani protagonisti assoluti, tube e corni impegnate in progressioni cromatiche minacciose, sino a che la mdp stringe sullo strumentista incaricato del “fatidico” colpo di piatti, assestato frontalmente e centralmente. Un modo per anticipare, certo, il momento clou, ma anche uno stilema con il quale Herrmann contestualizza e incardina il proprio “score”, sia timbricamente che visivamente, in quello che sarà il fulcro, musicale e drammaturgico, del film. Nel quale però, varrà solo la pena di ricordarlo, ad un altro momento musicale – sia pur di ben altro e più lieve spessore – sarà affidato un ruolo fondamentale di scioglimento e “liberazione”, e cioè alla song “Que sera sera” di Ray Evans e Jay Livingston che, fischiettata dal figlio di Doris Day tenuto in ostaggio mentre la madre lo sta cantando al piano inferiore, consentirà al padre di individuarne la presenza, accorrere e liberarlo. A tanta complessità e ricchezza, squisitamente filmica, musicale e metatestuale, non poteva seguire effetto di contrasto maggiore che con Il ladro. Dal Technicolor brillante, da un’ambientazione lussureggiante e da una partitura musicale sontuosa, si arretra ad un bianco e nero depresso e deprimente, tendente al grigio nella prima parte e fortemente contrastato, espressionisticamente stagliato nella seconda, per una storia dove dominano il Caso, lo scambio di persona, l’errore (e il terrore hitchcockiano) delle autorità, la fragilità delle psicologie. Quasi un documentario, un film “sociale” (secondo i parametri della Warner, cui Hitchcock passò in quest’occasione), basato su una storia vera nella quale la tragedia, ancorchè esplodere violentemente, attraversa subdola e sotterranea l’intera vicenda come un virus a rilascio lento ma inesorabile. La partitura di Herrmann è la più scarna, quasi scheletrica, rarefatta, di tutte quelle scritte per il regista: ed inizia ancora con un esempio di “livello interno”, giustificato dalla professione del protagonista (un contrabbassista di night-club) ma nel quale s’insinua un elemento, un corpo estraneo e significante. Il ballabile jazzato, orecchiabile e vagamente latino (nell’orchestrina si intravede un percussionista con delle maracas, ma dicevamo della predilezione di Herrmann per queste latitudini musicali) con cui si apre la prima sequenza, nel locale dove appunto lavora Manny Ballister, è per più volte attraversato, si direbbe avvelenato, da una mestissima figurazione discendente in minore dei legni, autentico per quanto minimalista “Todesverkündigung”, un annuncio di morte che serpeggia come predestinazione malinconica ma sommessa: e proprio partendo dai pizzicati del basso, lo strumento di Manny, si alza in seguito una serie di continue, inesorabili pulsazioni ritmiche su cui si levano figure melodiche spettrali, affidate a disegni di non più di due, tre note ripetute, sussurrate da flauto o clarinetto, intrecciate con lugubri e distanti accordi di ottoni con sordina. Gli interventi sono selezionati con cura e si spingono raramente oltre il “piano”, a volte (l’entrata della moglie di Ballister nella clinica psichiatrica) indugiando in dissonanze vitree, aliene e immobili. Fanno eccezione due momenti non casualmente rappresentativi di una perdita del controllo: quello in cui Manny viene rinchiuso in cella la prima volta e, mentre appoggia le spalle al muro, la mdp comincia a roteargli sempre più forsennatamente, vertiginosamente intorno, insieme alla musica di Herrmann che accelera in uno stringendo soffocante il disegno pulsante centrale che lo ha sin lì accompagnato; e quello in cui la moglie di Manny, Rose, in stato di terribile alterazione e depressione psichica, colpisce il marito con una spazzola e rompe lo specchio, sull’esplosione acutissima di accordi di ottoni con sordina fuori da ogni baricentro tonale e poco a poco declinanti nei legni in una serie di figurazioni a scendere, sigillate surrealmente da alcuni tocchi di triangolo. Un tipico esempio di quelle procedure herrmanniane che affidano a organici ristrettissimi, cameristici, e ad architetture contrappuntistiche di quasi pauperistica semplicità il massimo del risultato emotivo e drammaturgico.

A tanta complessità e ricchezza, squisitamente filmica, musicale e metatestuale, non poteva seguire effetto di contrasto maggiore che con Il ladro. Dal Technicolor brillante, da un’ambientazione lussureggiante e da una partitura musicale sontuosa, si arretra ad un bianco e nero depresso e deprimente, tendente al grigio nella prima parte e fortemente contrastato, espressionisticamente stagliato nella seconda, per una storia dove dominano il Caso, lo scambio di persona, l’errore (e il terrore hitchcockiano) delle autorità, la fragilità delle psicologie. Quasi un documentario, un film “sociale” (secondo i parametri della Warner, cui Hitchcock passò in quest’occasione), basato su una storia vera nella quale la tragedia, ancorchè esplodere violentemente, attraversa subdola e sotterranea l’intera vicenda come un virus a rilascio lento ma inesorabile. La partitura di Herrmann è la più scarna, quasi scheletrica, rarefatta, di tutte quelle scritte per il regista: ed inizia ancora con un esempio di “livello interno”, giustificato dalla professione del protagonista (un contrabbassista di night-club) ma nel quale s’insinua un elemento, un corpo estraneo e significante. Il ballabile jazzato, orecchiabile e vagamente latino (nell’orchestrina si intravede un percussionista con delle maracas, ma dicevamo della predilezione di Herrmann per queste latitudini musicali) con cui si apre la prima sequenza, nel locale dove appunto lavora Manny Ballister, è per più volte attraversato, si direbbe avvelenato, da una mestissima figurazione discendente in minore dei legni, autentico per quanto minimalista “Todesverkündigung”, un annuncio di morte che serpeggia come predestinazione malinconica ma sommessa: e proprio partendo dai pizzicati del basso, lo strumento di Manny, si alza in seguito una serie di continue, inesorabili pulsazioni ritmiche su cui si levano figure melodiche spettrali, affidate a disegni di non più di due, tre note ripetute, sussurrate da flauto o clarinetto, intrecciate con lugubri e distanti accordi di ottoni con sordina. Gli interventi sono selezionati con cura e si spingono raramente oltre il “piano”, a volte (l’entrata della moglie di Ballister nella clinica psichiatrica) indugiando in dissonanze vitree, aliene e immobili. Fanno eccezione due momenti non casualmente rappresentativi di una perdita del controllo: quello in cui Manny viene rinchiuso in cella la prima volta e, mentre appoggia le spalle al muro, la mdp comincia a roteargli sempre più forsennatamente, vertiginosamente intorno, insieme alla musica di Herrmann che accelera in uno stringendo soffocante il disegno pulsante centrale che lo ha sin lì accompagnato; e quello in cui la moglie di Manny, Rose, in stato di terribile alterazione e depressione psichica, colpisce il marito con una spazzola e rompe lo specchio, sull’esplosione acutissima di accordi di ottoni con sordina fuori da ogni baricentro tonale e poco a poco declinanti nei legni in una serie di figurazioni a scendere, sigillate surrealmente da alcuni tocchi di triangolo. Un tipico esempio di quelle procedure herrmanniane che affidano a organici ristrettissimi, cameristici, e ad architetture contrappuntistiche di quasi pauperistica semplicità il massimo del risultato emotivo e drammaturgico.Forse in questa partitura prende forma davvero compiutamente, per quanto poco appariscentemente, il profondo “comune sentire” fra i due artisti, la capacità herrmanniana di divenire come annota Vertlieb «l’estensione invisibile dell’anima hitchcockiana», l’uomo di cui Hitchcock comincia a fidarsi di più fra i suoi collaboratori (lui, così autoritario e diffidente verso chiunque), e del quale comincia a sospettare un intuito forse persino maggiore del proprio nel cogliere al nucleo l’essenza di alcune situazioni, di alcuni meccanismi del suo cinema e nel restituirlo in una forma musicale subliminale e di inquietante, perturbante perfezione.

La donna che visse due volte è il conseguente, e non superabile, prodotto di questo processo di simbiosi creativa. Un esito artistico, musicologico e filmico, sul quale esistono ormai – caso abbastanza unico nella storia critica alquanto diseguale e travagliata della musica per film – una letteratura vastissima ed un numero altrettanto ampio di analisi, esegesi, apologie o pure e semplici, a volte intellettualmente più oneste, dichiarazioni di resa emozionale di fronte ad una partitura che di fatto “diventa” il film, ma che compie questa metamorfosi attraverso un’intensità comunicativa e una profondità di soluzioni tecnico-musicali ancora oggi difficilmente superate. Di questa vicenda oscura e fatalistica, con al centro un antieroe fragile, un poliziotto di fatto fallito che si innamora di una morta e cade in una trappola micidiale, ed un’antieroina che cerca invano e troppo tardi una impossibile redenzione d’amore, Herrmann coglie in modo folgorante e fluviale l’afflato tragico e nello stesso tempo la sottotraccia perturbante, misteriosa e fondamentalmente macabra. Oltre a ciò la sua musica svolge una funzione fondamentale di disvelamento, di agnizione e di allarme, sostituendosi al dialogo e divenendo a tutti gli effetti un personaggio in più, esattamente come avverrà per Psyco, che condivide con La donna, in molti momenti, le caratteristiche di un film muto. Il tutto ancora una volta con mezzi apparentemente semplici, con soluzioni aggregate intorno a poche ma formidabili idee, armoniche strumentali e ritmiche. Inoltre Herrmann mostra ancora una volta di prediligere i pezzi chiusi, i “cues” autosufficienti, autonomamente conformati ed alternati a lunghe pause di assenza di musica, in ciò collegandosi alla terza grande partitura di questi anni hitchcockiani, Intrigo internazionale: sin dai titoli di testa, disegnati dal geniale e geometrico Saul Bass per l’intero trittico, ma con un andamento di linee circolare per La donna, obliquo per Intrigo, e rigorosamente, rabbiosamente ortogonale per il successivo Psyco, e con i quali Herrmann dimostra una perfetta sintonia.

La donna che visse due volte è il conseguente, e non superabile, prodotto di questo processo di simbiosi creativa. Un esito artistico, musicologico e filmico, sul quale esistono ormai – caso abbastanza unico nella storia critica alquanto diseguale e travagliata della musica per film – una letteratura vastissima ed un numero altrettanto ampio di analisi, esegesi, apologie o pure e semplici, a volte intellettualmente più oneste, dichiarazioni di resa emozionale di fronte ad una partitura che di fatto “diventa” il film, ma che compie questa metamorfosi attraverso un’intensità comunicativa e una profondità di soluzioni tecnico-musicali ancora oggi difficilmente superate. Di questa vicenda oscura e fatalistica, con al centro un antieroe fragile, un poliziotto di fatto fallito che si innamora di una morta e cade in una trappola micidiale, ed un’antieroina che cerca invano e troppo tardi una impossibile redenzione d’amore, Herrmann coglie in modo folgorante e fluviale l’afflato tragico e nello stesso tempo la sottotraccia perturbante, misteriosa e fondamentalmente macabra. Oltre a ciò la sua musica svolge una funzione fondamentale di disvelamento, di agnizione e di allarme, sostituendosi al dialogo e divenendo a tutti gli effetti un personaggio in più, esattamente come avverrà per Psyco, che condivide con La donna, in molti momenti, le caratteristiche di un film muto. Il tutto ancora una volta con mezzi apparentemente semplici, con soluzioni aggregate intorno a poche ma formidabili idee, armoniche strumentali e ritmiche. Inoltre Herrmann mostra ancora una volta di prediligere i pezzi chiusi, i “cues” autosufficienti, autonomamente conformati ed alternati a lunghe pause di assenza di musica, in ciò collegandosi alla terza grande partitura di questi anni hitchcockiani, Intrigo internazionale: sin dai titoli di testa, disegnati dal geniale e geometrico Saul Bass per l’intero trittico, ma con un andamento di linee circolare per La donna, obliquo per Intrigo, e rigorosamente, rabbiosamente ortogonale per il successivo Psyco, e con i quali Herrmann dimostra una perfetta sintonia. La donna si aggrega, come dicevamo, intorno a non molti ma essenziali elementi costitutivi e tematici: si inizia appunto sui Titoli, con l’aggressione delle triadi maggiori e minori a scendere e a salire, strettamente intrecciate a creare un movimento spiraliforme ossessivo all’interno di una audace scelta politonale, che si conclude con lo schiacciante intervento finale del basso tuba sulla nota “re”, nota e tonalità su cui si regge l’intera partitura. Questa figurazione triadica torna immediatamente, accelerata in un convulso moto perpetuo di archi e clarinetti, nella sequenza successiva dell’inseguimento sui tetti e della morte del poliziotto, e ci introduce ad un secondo ingrediente: gli accordi stridenti e dissonanti, riempiti da un furioso glissando delle arpe, che connoteranno qui e oltre il terrore del protagonista per l’altitudine. Una soluzione quasi primordiale quanto efficace, in proporzione all’”uovo di Colombo” con cui Hitchcock risolse visivamente il problema di rendere partecipe il pubblico di questo disagio fisico, combinando uno zoom in avanti con uno zoom indietro… Benché inglobate strutturalmente in tutta la partitura, queste ipnotizzanti terzine torneranno in forma riconoscibile e veloce solo un’altra volta, appena accennate dall’arpa, durante la sequenza del trucco con cui Judy viene ritrasformata in Madeleine, collegando dunque il primo piano dei suoi occhi con gli occhi – scuri, freddi e impersonali – che avevano dominato i Titoli.

La donna si aggrega, come dicevamo, intorno a non molti ma essenziali elementi costitutivi e tematici: si inizia appunto sui Titoli, con l’aggressione delle triadi maggiori e minori a scendere e a salire, strettamente intrecciate a creare un movimento spiraliforme ossessivo all’interno di una audace scelta politonale, che si conclude con lo schiacciante intervento finale del basso tuba sulla nota “re”, nota e tonalità su cui si regge l’intera partitura. Questa figurazione triadica torna immediatamente, accelerata in un convulso moto perpetuo di archi e clarinetti, nella sequenza successiva dell’inseguimento sui tetti e della morte del poliziotto, e ci introduce ad un secondo ingrediente: gli accordi stridenti e dissonanti, riempiti da un furioso glissando delle arpe, che connoteranno qui e oltre il terrore del protagonista per l’altitudine. Una soluzione quasi primordiale quanto efficace, in proporzione all’”uovo di Colombo” con cui Hitchcock risolse visivamente il problema di rendere partecipe il pubblico di questo disagio fisico, combinando uno zoom in avanti con uno zoom indietro… Benché inglobate strutturalmente in tutta la partitura, queste ipnotizzanti terzine torneranno in forma riconoscibile e veloce solo un’altra volta, appena accennate dall’arpa, durante la sequenza del trucco con cui Judy viene ritrasformata in Madeleine, collegando dunque il primo piano dei suoi occhi con gli occhi – scuri, freddi e impersonali – che avevano dominato i Titoli. Terzo elemento il “Lento amoroso” che introduce il personaggio di Madeleine e si trasforma nel love theme incantatorio e disarmante: affidato agli archi in un tempo di ¾, è un tema che – a differenza di un altro meraviglioso tema d’amore, quello di Intrigo – coniuga l’esasperato romanticismo, la travolgente passionalità, il bruciante cromatismo (che nella scena dell’hotel in cui Scottie può finalmente riabbracciare quella che crede di aver ricreato come la “sua” Madeleine, esplode nella più aperta citazione tristaniana di una partitura che pure gronda di debiti riconosciuti verso Wagner, compreso il “Lohengrin”, ad esempio nella scena in cui Judy-Madeleine scrive la lettera a Scottie che poi strapperà), con un senso di mistero oscuro e di predestinazione luttuosa. Herrmann avrà modo di dimostrarlo lungo lo svolgimento dell’azione con una rara sagacia diegetica: ad esempio declinando il tema per intero, la prima volta e rapidissimamente, dopo averne accennato frammenti in varie circostanze (nel ristorante Ernie’s, dal fiorista…), esposto da archi e legni quando la coppia è inquadrata frontalmente in macchina. Oppure facendolo echeggiare disperatamente un’ultima volta in “fortissimo” nel finale, quando tutto è ormai compiuto.

L’ultimo e forse più importante pilastro della partitura anche per la sua onnipresenza e la quantità di variazioni cui è sottoposto, è costituito dal Tempo di habanera che connette il personaggio di Madeleine all’ossessione per il ritratto di Carlotta Valdes e che diventerà per traslato il marchio anche dell’ossessione di Scottie per Madeleine. Il pretesto narrativo spagnoleggiante verrà archiviato, come accennavamo, in alcune successive scelte herrmanniane verso movimenti di danza mediterranea non contestuali, ma qui il suo andamento fisso, ancorato alla nota “re” sul quale di volta in volta archi e legni levano mormoranti figure di terza, ha una valenza psicologica formidabile. Sarà questa idea, violentemente asserita dai corni sugli accordi discendenti dei clarini, a dirci in modo quasi delatorio che Scottie ha riconosciuto l’inganno che gli è stato perpetrato, quando la mdp stringe sul dettaglio della collana di Madeleine allo specchio. Ed è ancora questa habanera a martellare, come una marcia funebre in cui risuonano persino – a sottolinearne la radice storica e geografica – le nacchere, nella sequenza dell’incubo di Scottie dove, si noti, si riassumono tutti gli elementi fondativi della partitura ad eccezione del tema d’amore.

Intorno a questa architettura fioriscono innumerevoli, stupefacenti episodi dell’ispirazione herrmanniana sia sul piano strutturale che strumentale: ad esempio le pagine che accompagnano la prima visita alla missione di Juan Batista, un tema piangente di gruppi di due note a scendere dall’acuto al grave, prima sui clarinetti (sezione presentissima in ogni suo registro, soprattutto i bassi) poi sull’organo. Oppure la presenza appunto dell’organo, sia tradizionale (con una figurazione canonica che sembra profetizzare la sequenza di Complesso di colpa, Obsession, 1976, Brian De Palma, in cui a San Miniato Cliff Robertson riconosce in Geneviève Bujold la donna che amò: film non a caso considerato una derivazione palese di La donna), sia elettronico, dal suono inquietante e alieno, di un gelo spettrale, nella scena della foresta di sequoie. O ancora gli arpeggi e il fraseggio ampio, quasi bucolico delle sequenze all’aperto, con soluzioni di radioso impressionismo (il tema della passeggiata al parco sul lago e tutti i frammenti musicali connessi alla presenza dell’acqua sembrano provenire da Il fantasma e la signora Muir, The Ghost and Mrs. Muir, 1943, Joseph L. Mankiewicz). Lo stesso tema d’amore, prima e dopo essere compiutamente enunciato e “goduto” nella sequenza dell’hotel, è cellula motrice di infiniti episodi intermedi, psicologicamente instabili o di struggente appello mnemonistico, soprattutto nel suo continuo, incessante intrecciarsi con la habanera.

La segmentazione del love theme, specialmente come disperato tentativo di Scottie di ritrovare da qualche parte la donna che ha amato, s’intreccia anche con autocitazioni consapevoli (il “Memory Waltz” da Le nevi del Kilimangiaro, The snows of Kilimanjaro, 1952, Henry King, quando Scottie torna nel museo dove contemplava Madeleine a sua volta in contemplazione del ritratto di Carlotta) e tocca apici infinitamente dolenti nel sottofinale, quando il suo echeggiare durante la confessione di Madeleine non può che suonare, ormai, come tardivo protendersi verso una passione compromessa dal destino. E vi sono a volte frammenti brevi, isolati ma penetranti come la mesta frase discendente di celli e bassi che accompagna la sconsolata Midge dopo la sua visita alla clinica dove Scottie giace in depressione: un forte contrasto con il secondo movimento “Andante di molto piuttosto allegretto” dalla Sinfonia No. 34 in do maggiore K. 338 di Mozart, illusoria psicoterapia musicale – come la stessa Midge dirà con amara ironia al medico - che poco prima risuonava a livello interno, in un grammofono, nella stanza del paziente.

La partitura di La donna, che ebbe una registrazione piuttosto avventurosa a causa di una serie di vicende sindacali che causarono tra l’altro la mancata direzione da parte dello stesso Herrmann e la sua sostituzione con Muir Mathieson (cui il compositore non mancò di far giungere la propria ringhiosa disapprovazione), consta di soluzioni strumentali e tecniche particolari che ne rendono unico il “colore”. L’organico è vastissimo ma utilizzato come spesso in Herrmann per sezioni, con il “tutti” confinato ai momenti di maggiore drammaticità. Il predominio degli archi è enfatizzato dall’utilizzo frequente e palpitante della sordina, e da numerosi passaggi “sul ponticello” (l’irresistibile progressione finale del love theme nella sequenza d’amore in albergo), ma anche da un lirismo accorato (l’arpeggio e l’arcata dolente e poi l’ostinato disegno in minore che commentano il tormento interiore di Judy dopo il primo incontro con Scottie) e da uno spiccato virtuosismo soprattutto nelle due sequenze sulla torre: dove il contrappunto con le quartine dei clarinetti, gli sforzandi degli ottoni, le note ribattute dei tromboni forma un magma musicale soffocante. Il tempo dominante è un ¾ spesso molto rallentato e allargato, non certo valzeristico, e lo schema delle figure, delle idee ripetute ad altezze variate e su registri diversificati, così come quello dei sommessi ostinati di accompagnamento fatti di accordi brevi alternati a più lunghi, vi si inserisce con un effetto psicologico potente. La donna è insomma la partitura in cui alcuni dei “tòpoi” herrmanniani giungono ad un livello di fusione e decantazione massime, divenendo parte costitutiva dell’”angoscia d’amore” trasmessa dal film e costruita consapevolmente, da Hitchcock e da Herrmann, sulle stesse fondamenta estetiche e comunicative della sua musica.

La partitura di La donna, che ebbe una registrazione piuttosto avventurosa a causa di una serie di vicende sindacali che causarono tra l’altro la mancata direzione da parte dello stesso Herrmann e la sua sostituzione con Muir Mathieson (cui il compositore non mancò di far giungere la propria ringhiosa disapprovazione), consta di soluzioni strumentali e tecniche particolari che ne rendono unico il “colore”. L’organico è vastissimo ma utilizzato come spesso in Herrmann per sezioni, con il “tutti” confinato ai momenti di maggiore drammaticità. Il predominio degli archi è enfatizzato dall’utilizzo frequente e palpitante della sordina, e da numerosi passaggi “sul ponticello” (l’irresistibile progressione finale del love theme nella sequenza d’amore in albergo), ma anche da un lirismo accorato (l’arpeggio e l’arcata dolente e poi l’ostinato disegno in minore che commentano il tormento interiore di Judy dopo il primo incontro con Scottie) e da uno spiccato virtuosismo soprattutto nelle due sequenze sulla torre: dove il contrappunto con le quartine dei clarinetti, gli sforzandi degli ottoni, le note ribattute dei tromboni forma un magma musicale soffocante. Il tempo dominante è un ¾ spesso molto rallentato e allargato, non certo valzeristico, e lo schema delle figure, delle idee ripetute ad altezze variate e su registri diversificati, così come quello dei sommessi ostinati di accompagnamento fatti di accordi brevi alternati a più lunghi, vi si inserisce con un effetto psicologico potente. La donna è insomma la partitura in cui alcuni dei “tòpoi” herrmanniani giungono ad un livello di fusione e decantazione massime, divenendo parte costitutiva dell’”angoscia d’amore” trasmessa dal film e costruita consapevolmente, da Hitchcock e da Herrmann, sulle stesse fondamenta estetiche e comunicative della sua musica.Il contrasto tra il fatalismo tragico, il romanticismo cimiteriale ed esasperato, torturante di La donna e la brillantezza livida, sfavillante e cinica di Intrigo internazionale, antesignano del bondismo (non a caso Cary Grant era uno dei primi candidati al ruolo di 007), non potrebbe essere meglio espresso dalla nuova tavolozza herrmanniana. Che però in questo caso – a dimostrazione dell’estrema libertà e della totale fiducia di cui ormai il compositore godeva nella sua collaborazione con Hitchcock, al punto da dettargli spesso alcune scelte precise, come vedremo per Psyco – sembra voler lavorare in aperto, provocatorio e beffardo contrasto con la sostanza profonda del film. Intrigo è in sintesi una adrenalinica commedia d’azione a sfondo spionistico, con un retroterra sentimental-sessuale fortissimo e fortissimamente alluso attraverso un sottile ma ben tracciabile gioco di doppi sensi, ellissi e metafore (memorabile l’ultima, il treno che penetra in galleria celebrando la “reunion” dell’eroe e dell’eroina…); la partitura di Herrmann, che in quel ’59 aveva appena finito di comporre le musiche per l’episodio pilota della

serie Ai confini della realtà di Rod Serling, è una sorta di immenso “scherzo“ (ma nel senso di certi “scherzi” mahleriani, che in realtà sono sospesi sull’abisso) dalla strumentazione funambolica e dalla ritmica convulsiva. Il furibondo, isterico («perverso ed esilarante» lo definisce felicemente Vertlieb) fandango dei Titoli, scritto chiedendo soprattutto a percussione e a legni (flauti e ottavini) ma anche ad ottoni evoluzioni acrobatiche, ne è un efficace biglietto da visita, ed ancora una volta prelude ad una mole di materiali che si raccolgono intorno ad non più di due-tre idee portanti. In chiave brillante e quasi caricaturale, il fandango, che è irto di dissonanze e di spigoli armonici, ad esempio svolge qui un ruolo di “richiamo” analogo a quello della habanera in La donna, ovviamente espropriato di qualunque valenza melodrammatica, mentre il tema cosiddetto “di Kaplan” (cioè di un personaggio-fantasma, quindi un leitmotiv più che altro situazionistico, ricavato tra l’altro da un’idea proveniente dallo score di Neve rossa, On dangerous ground, 1952, Nicholas Ray), lugubre e strascicato soprattutto nel rimbalzo degli archi gravi, diviene un segnale preciso di allarme diffuso. Ciò anche perché Herrmann lavora sull’ossatura principale dei brani parallelamente allo svolgersi delle riprese, e si riserva la strumentazione definitiva solo a montaggio ultimato, in modo da assegnare ad ogni situazione il proprio “colore” e andamento ritmico, non senza scelte anche controcorrente, come ad esempio quella di lasciare senza musica la sequenza dell’agguato dell’aereo a Roger, lasciando l’orchestra deflagrare, appunto, solo in corrispondenza dello schianto finale del velivolo contro il camion.

serie Ai confini della realtà di Rod Serling, è una sorta di immenso “scherzo“ (ma nel senso di certi “scherzi” mahleriani, che in realtà sono sospesi sull’abisso) dalla strumentazione funambolica e dalla ritmica convulsiva. Il furibondo, isterico («perverso ed esilarante» lo definisce felicemente Vertlieb) fandango dei Titoli, scritto chiedendo soprattutto a percussione e a legni (flauti e ottavini) ma anche ad ottoni evoluzioni acrobatiche, ne è un efficace biglietto da visita, ed ancora una volta prelude ad una mole di materiali che si raccolgono intorno ad non più di due-tre idee portanti. In chiave brillante e quasi caricaturale, il fandango, che è irto di dissonanze e di spigoli armonici, ad esempio svolge qui un ruolo di “richiamo” analogo a quello della habanera in La donna, ovviamente espropriato di qualunque valenza melodrammatica, mentre il tema cosiddetto “di Kaplan” (cioè di un personaggio-fantasma, quindi un leitmotiv più che altro situazionistico, ricavato tra l’altro da un’idea proveniente dallo score di Neve rossa, On dangerous ground, 1952, Nicholas Ray), lugubre e strascicato soprattutto nel rimbalzo degli archi gravi, diviene un segnale preciso di allarme diffuso. Ciò anche perché Herrmann lavora sull’ossatura principale dei brani parallelamente allo svolgersi delle riprese, e si riserva la strumentazione definitiva solo a montaggio ultimato, in modo da assegnare ad ogni situazione il proprio “colore” e andamento ritmico, non senza scelte anche controcorrente, come ad esempio quella di lasciare senza musica la sequenza dell’agguato dell’aereo a Roger, lasciando l’orchestra deflagrare, appunto, solo in corrispondenza dello schianto finale del velivolo contro il camion.E proprio il colore dell’orchestra di questa partitura non ha eguali nella collaborazione tra Herrmann e Hitchcock (fatta salva l’opzione “radicale” e diametralmente opposta che vedremo in Psyco): la procedura, tipica del compositore, di distribuire un’unica frase tra più sezioni di strumenti qui giunge all’apoteosi (ad esempio proprio nel tema di Kaplan), spesso fondandosi su elementi semicaricaturali, come il vertiginoso staccato in pianissimo fatto rimbalzare da corni e ottoni a clarinetti ad archi, su una pulsazione fissa di pizzicati: una soluzione ricorrente e a velocità variabili nella partitura, che trasmette un senso di motilità e di instabilità quasi fisiche, soprattutto nel prefinale sulle sequenze di massima suspense nella villa di Vandamm e sui Monti Rushmore. In realtà sarebbe eccessivo dire che Herrmann trasmette con la sua partitura un senso di minaccia oppressiva e immanente forse assente nel tono smagato e “sophisticated” del film: certo che ad esempio tutta la sequenza del rapimento di Roger Thornhill, dall’intervento livido del clarinetto basso agli accordi sospesi e inquieti degli archi con sordina che vengono ripetuti, pesantissimi e forzati, da celli e bassi quando il protagonista è costretto a ubriacarsi, è uno scampolo esplicativo di come in questo lavoro Herrmann abbia beatamente trasceso e/o moltiplicato il meccanismo brillante e perfettamente oliato di Hitchcock all’insegna di una luciferina manipolazione dei materiali sonori verso una direzione molto più ambigua. Così ad esempio il fandango dei titoli, rallentato e sommessamente staccato dai legni, può a buon diritto divenire pagina umoristica nelle sequenze che vedono in campo la pittoresca madre di Roger, ma tornare ad accompagnare la fuga rocambolesca di quest’ultimo, fra colpi di piatti e accelerazioni adrenaliniche, dopo l’uccisione del funzionario delle Nazioni Unite (sottolineata da una violenta aggressione di accordi dissonanti degli ottoni), per proclamare alla fine trionfalmente l’happy end sulla celeberrima metafora sessuale del treno che “penetra” la galleria dopo il salvataggio e la sospirata ricongiunzione dei due amanti.

E a questo proposito ecco l’altro inatteso protagonista della partitura: il tema d’amore. Inatteso per l’intensità, lo struggimento, la semplicità del decorso melodico, la profonda malinconia che lo intride, decisamente in contrasto con lo spessore dei personaggi e la spregiudicata allusività dei loro approcci. Herrmann prescrive un “Allegretto con molto delicato” (sic), e sul caratteristico ostinato mormorio in 2/4 degli archi in terzine appoggiate sull’ultimo accordo (re-fa diesis-la) l’oboe alza un soave canto discendente (“rubato con molto amoroso”, sic), accompagnato da violini eterei, poi seguito dal clarinetto, il tutto – dopo un gioco quasi femmineo di richiami tra oboe e clarinetto - a introdurre il vibrato dei violini con sordina in una struggente controfrase di risposta di viole e celli: questa pagina, che nella struttura armonica si rifà ad un’altra partitura herrmanniana molto diversa, Tempeste sul Congo (White Witch Doctor, 1952, Henry Hathaway; è Christopher Husted, nelle sue note di copertina al cd Rhino-Turner Music che nel 1995 pubblicò per la prima volta l’”original motion picture soundtrack” di Intrigo, a sottolineare quanto ricorrente sia l’autocitazionismo in Herrmann), si stende blanda ad accompagnare le effusioni di Roger e Eva in treno, enfatizzandone l’afflato romantico in aperto conflitto con il dialogo, che è in bilico tra ironia ed esplicite allusioni sessuali, ma si chiude spezzando il lirismo in un accordo inquieto e interrogativo proprio sullo sguardo, chiaramente angosciato, della ragazza. Il parallelismo col tema d’amore di La donna è sicuramente fuorviante sul piano dei contenuti (lì una tragedia, qui una commedia) ma sovraccarica il tema, comunemente noto come “Conversation Piece”, di una valenza intimista e redentrice inoppugnabile.

E a questo proposito ecco l’altro inatteso protagonista della partitura: il tema d’amore. Inatteso per l’intensità, lo struggimento, la semplicità del decorso melodico, la profonda malinconia che lo intride, decisamente in contrasto con lo spessore dei personaggi e la spregiudicata allusività dei loro approcci. Herrmann prescrive un “Allegretto con molto delicato” (sic), e sul caratteristico ostinato mormorio in 2/4 degli archi in terzine appoggiate sull’ultimo accordo (re-fa diesis-la) l’oboe alza un soave canto discendente (“rubato con molto amoroso”, sic), accompagnato da violini eterei, poi seguito dal clarinetto, il tutto – dopo un gioco quasi femmineo di richiami tra oboe e clarinetto - a introdurre il vibrato dei violini con sordina in una struggente controfrase di risposta di viole e celli: questa pagina, che nella struttura armonica si rifà ad un’altra partitura herrmanniana molto diversa, Tempeste sul Congo (White Witch Doctor, 1952, Henry Hathaway; è Christopher Husted, nelle sue note di copertina al cd Rhino-Turner Music che nel 1995 pubblicò per la prima volta l’”original motion picture soundtrack” di Intrigo, a sottolineare quanto ricorrente sia l’autocitazionismo in Herrmann), si stende blanda ad accompagnare le effusioni di Roger e Eva in treno, enfatizzandone l’afflato romantico in aperto conflitto con il dialogo, che è in bilico tra ironia ed esplicite allusioni sessuali, ma si chiude spezzando il lirismo in un accordo inquieto e interrogativo proprio sullo sguardo, chiaramente angosciato, della ragazza. Il parallelismo col tema d’amore di La donna è sicuramente fuorviante sul piano dei contenuti (lì una tragedia, qui una commedia) ma sovraccarica il tema, comunemente noto come “Conversation Piece”, di una valenza intimista e redentrice inoppugnabile.Ancora una volta le tecniche strumentali di Herrmann appaiono sbalorditive nella loro eterogeneità quanto semplici nella struttura: i sobbalzi freddi e tenui degli archetti alternati ai pizzicati e ai tremoli sul ponticello negli archi, gli staccati dei legni, le frasi brevi, oblique e sinistre dei violini mentre Roger tenta in ogni modo di avvisare Eva del pericolo che corre coniugano una tensione estrema ad una sorta di pre-minimalismo (l’iterazione delle cellule ritmiche è essenziale in questo lavoro), mentre la “visività” di altre soluzioni si rivela travolgente: si pensi agli accordi arcaici e vagamente western che esplodono sui Monti Rushmore, o al perforante unisono per ottave di do che, dopo dissonanze paurose e accordi davvero pesanti come macigni, sale dal basso tuba agli ottavini nell’ultimo agguato ai due protagonisti da parte del killer di Vandamm. Un “colore” sonoro, lo si accennava prima, rutilante e insieme livido, tagliente, abbagliante, che prelude al più funebre e macabro dei “black & white”.

Al netto della leggenda e della letteratura che circondano la partitura di Psyco, sarà però il caso di ricordare che l’opzione della scrittura per soli archi fu, da parte di Herrmann, un far di necessità virtù dinanzi al budget ridotto del film, nato e concepito come una piccola produzione televisiva: anche se sarà lo stesso compositore, più tardi, a motivare abilmente la scelta strumentale con l’esigenza di scrivere una musica “in bianco e nero”… In realtà il film, considerato – giustamente, nel bene e nel male – un punto di svolta e di non ritorno nella filmografia hitchcockiana, non fu un esito facile da raggiungere né un progetto in cui il regista riponesse grande fiducia, quasi che egli presagisse già all’inizio degli anni ’60 quella crisi del cinema, dell’industria hollywoodiana e dei generi che si ripercuoterà di lì in avanti pesantemente nella sua opera. Fu Herrmann ad insistere, ad imporsi perché Hitchcock dimostrasse maggiore fiducia in Psyco e nelle sue potenzialità di suggestione visiva ed espressiva, appena prefigurate nel (brutto) romanzo di Robert Bloch ma moltiplicate e sviluppate nella sceneggiatura tetra e inesorabile di Joseph Stefano.

Al netto della leggenda e della letteratura che circondano la partitura di Psyco, sarà però il caso di ricordare che l’opzione della scrittura per soli archi fu, da parte di Herrmann, un far di necessità virtù dinanzi al budget ridotto del film, nato e concepito come una piccola produzione televisiva: anche se sarà lo stesso compositore, più tardi, a motivare abilmente la scelta strumentale con l’esigenza di scrivere una musica “in bianco e nero”… In realtà il film, considerato – giustamente, nel bene e nel male – un punto di svolta e di non ritorno nella filmografia hitchcockiana, non fu un esito facile da raggiungere né un progetto in cui il regista riponesse grande fiducia, quasi che egli presagisse già all’inizio degli anni ’60 quella crisi del cinema, dell’industria hollywoodiana e dei generi che si ripercuoterà di lì in avanti pesantemente nella sua opera. Fu Herrmann ad insistere, ad imporsi perché Hitchcock dimostrasse maggiore fiducia in Psyco e nelle sue potenzialità di suggestione visiva ed espressiva, appena prefigurate nel (brutto) romanzo di Robert Bloch ma moltiplicate e sviluppate nella sceneggiatura tetra e inesorabile di Joseph Stefano.La partitura di Psyco proviene da lontano, sia per il prelievo di alcuni materiali che per la concezione, e precisamente dalla splendida, audacissima Sinfonietta per archi scritta da Herrmann nel 1935, da cui proviene in particolare il “Molto adagio” totalmente atonale e perturbante noto come “The Madhouse”, inesorabilmente associato alla follia di Norman, con la brutale asserzione iniziale di celli e bassi in “ff” e la risposta, vagante e attonita, delle viole, tutti con sordina, sino all’ingresso lentissimo e titubante dei violini. È una musica tormentata quanto pacata, il mormorio sommesso e senza certezze di uno stato d’animo disturbato e profondamente triste, l’espressione sonora di una solitudine e di un senso di abbandono sconfinati. Se una pietas verso Norman Bates emerge nel film, si può tranquillamente asserire che essa è largamente delegata alla musica di Herrmann.

Ma ognuno degli stati d’animo smossi dagli eventi del film, si tratti di pietà o di terrore, di tensione o di concitazione, è in ogni caso ottenuto dal musicista attraverso una scrittura scarnificata (per restare in una metafora pertinente…) sino all’osso, scheletrica, dove è il dialogo stretto tra le quattro sezioni a rendersi comunicativamente decisivo, spesso esteso fino a mettere in relazione dialettica violini primi e secondi; inoltre la tecnica esecutiva si rivela ancora una volta fondamentale, e ben memore di tutta la letteratura per archi del primo Novecento, da Bartók al primo Schönberg, da Webern a Berg a Šostakovič. In più d’un caso, questa tecnica, il modo herrmanniano di concepire e trattare l’orchestra diviene estremamente, “visivamente” significante ben oltre la sostanza o le caratteristiche intrinseche delle idee musicali: si pensi al rombante, incombente tremolo in “strumming” con cui violini secondi, viole e celli divisi, bassi accompagnano l’allucinato “Adagio” dei violini primi sugli armonici che seguono in un agghiacciante “flautando” la fatale salita delle scale di Arbogast in casa Bates; o la viola sola, crepuscolare e desolata, che pedina il voyeurismo di Norman dal buco nella parete attraverso il quale spia Marion spogliarsi.

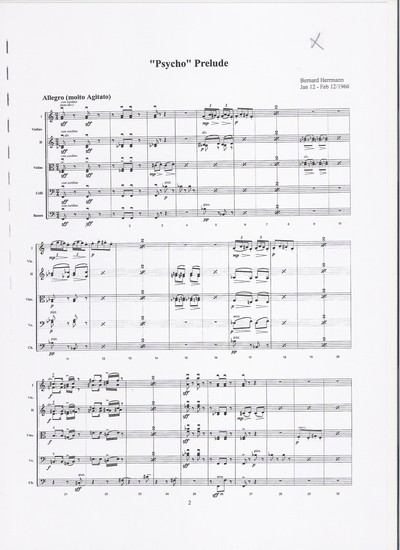

Come già in La donna, anche in Psyco il peso specifico della musica tende a “silenziare” il film, ad enfatizzarne le lunghe sequenze prive di dialogo (tutto il dopo-omicidio di Marion, commentato con un inquieto labirintismo contrappuntistico), in altri termini a divenire il “personaggio in più”. Con opzioni e scansioni narrative ben nette. L’idea motoria convulsiva, l’”Allegro (molto Agitato)” con cui si aprono i titoli, e che diverrà l’elemento propulsivo di tutta la prima parte “on the road” del film dedicata al tentativo di furto di Marion e alla sua fuga, viene ad esempio evidentemente abbandonato con la sua morte, malgrado si tratti di un’idea potente basata su una scrittura furiosa e una ripartizione timbrica fulminante:

verrà tra l’altro annotato come in questa pagina, trionfo di collisioni armoniche e di dissonanze irose, sia contenuta probabilmente la sola, limpida e quasi implorante idea melodica in senso stretto dell’intera partitura, quella frase a salire e scendere dei violini primi (poi ripetuta dai celli) che sta tra battuta 37 e 46. Seguita subito, sul lungo carrello su Phoenix che ci porta diritti nella camera da letto di Sam e Marion, dal “Lento (molto sostenuto)” costituito da vibranti e accorati accordi sempre costruiti con moto altalenante. In Psycho, si sa, spazio per “temi” o idee leitmotiviche tradizionali ce n’è poco.

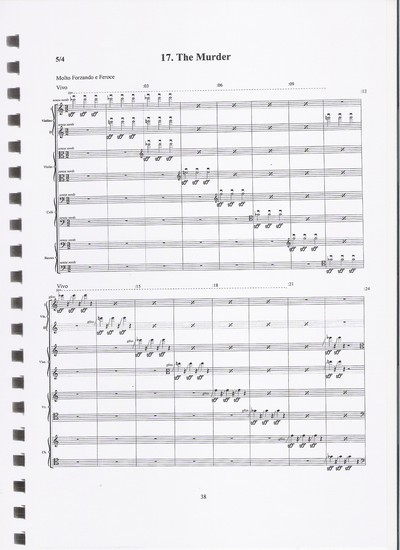

Salvo si voglia considerare tale, naturalmente, quella “Murder Music” sulla quale sono affluiti fiumi d’inchiostro interpretativo e analitico: e che è di fatto divenuta, proprio malgrado, leit-motiv non solo e non tanto del film ma di un intero genere cinematografico:

Questa sequenza aprì, all’epoca, una divergenza di opinioni tra regista e compositore destinata ad avere ripercussioni ben più gravi nel futuro ma che – per il momento – si risolse a tutto vantaggio del film e dell’esito finale. Hitchcock infatti ordinò a Herrmann di astenersi da qualsiasi commento musicale per la scena, desiderando improntarla ad un maggiore “realismo”. Herrmann fece come spesso gli accadeva, cioè acconsentì poi fece di testa propria e presentò al regista la scena con la musica montata, ottenendo – rara e ultima volta – il consenso entusiasta e l’autocritica di Hitchcock. Le edizioni in dvd di Psyco consentono oggi, come in molti altri casi, di poter vedere la scena con e senza musica, ed è palese che l’assenza dell’apporto herrmanniano avrebbe conferito a questo momento una scabrosità aggressiva, “sporca”, molto postmoderna e violentemente “slasher”. L’idea di Herrmann, semplicissima, non si pone come un’enfatizzazione ma come un elemento quasi scenografico od onomatopeico. Nel “Molto forzando e feroce” con cui, dai violini primi ai bassi, piombano sull’ascoltatore una serie di ottave diminuite e settime maggiori, rinforzate da un effetto-riverbero e da un formidabile glissando al secondo passaggio, c’è chi ha voluto sentire il sibilo del coltello, chi un raddoppio delle grida di Marion, e soprattutto chi un richiamo al verso folle e agghiacciante di quegli uccelli impagliati che avevamo visto popolare il salotto dell’albergo Bates (quasi un anticipo degli “effetti” di cui Herrmann sarà chiamato a curare la consulenza per il seguente Gli uccelli).

Esegesi interessanti anche se non esaustive. In realtà la pagina si configura come un’ulteriore “musica della psiche”, una distorsione semantica ottenuta con una scrittura audacissima, avveniristica, che gioca ancora una volta le proprie carte sull’estensione dei registri e degli intervalli armonici: la chiave di volta, si potrebbe dire, di tutta l’architettura compositiva herrmanniana.

Esegesi interessanti anche se non esaustive. In realtà la pagina si configura come un’ulteriore “musica della psiche”, una distorsione semantica ottenuta con una scrittura audacissima, avveniristica, che gioca ancora una volta le proprie carte sull’estensione dei registri e degli intervalli armonici: la chiave di volta, si potrebbe dire, di tutta l’architettura compositiva herrmanniana.Grazie al contributo del compositore, Psyco diviene l’epitome della svolta hitchcockiana, il suo maggior successo commerciale ma anche – come si diceva – il punto di non ritorno. Fatalmente, in questo inizio degli anni ’60, mentre Herrmann prosegue infaticabile la propria ricerca sulle suggestioni e le potenzialità di una specializzazione (il comporre per il cinema) tutt’altro che ghettizzante, che gli consente anzi sperimentazioni, invenzioni, innovazioni strumentali senza precedenti (si pensi alla lunga collaborazione “fantasy” con Ray Harryhausen), la filmografia hitchcockiana entra in una fase di stallo. Cambiano le politiche degli studios, i gusti e le mode, i target di fruizione, e cambiano anche le esigenze delle major in materia musicale. Non è ancora vicina, o meglio sta faticosamente iniziando la stagione di un rinascimento della musica per film hollywoodiana intesa come “soundtrack” sinfonico tradizionale, che porterà a brillare più tardi le stelle di Jerry Goldsmith o John Williams o più avanti Alan Silvestri e James Horner, Elliot Goldenthal e Michael Giacchino. In questa fase si chiede ai compositori di farsi carico della cultura “pop” di quegli anni, quindi – più che di sovraccaricare i film di sinfonismi tardo-ottocenteschi e complicati – di escogitare canzoni, hit, motivi facilmente assimilabili e riconoscibili.

Se per Hitchcock questo è un mondo estraneo, per Herrmann è addirittura un mondo alieno. I tre anni di inattività non passano invano, anche sul piano delle relazioni personali tra i due, che vedono inasprire i rispettivi e peggiori lati di entrambi i caratteri. Hitchcock sente che il clima sta cambiando ma non sa come adeguarvisi, Herrmann nel suo orgoglio solipsistico e consapevole delle vette toccate in questi anni lo vorrebbe invece indeflettibile e incorruttibile, un Orson Welles della suspense, disposto a rinunciare ai propri progetti piuttosto che vederseli distorcere e manipolare da produttori-affaristi incompetenti e ignoranti.

Non contribuisce a migliorare la situazione il flop di Gli uccelli, l’improbabile fiaba nero-horror-ecologica desunta liberamente da un racconto di Daphne Du Maurier, che limita la musica ad alcuni interventi elettronici e puramente “rumoristici” di Remi Gassmann e del fisico e compositore tedesco Oskar Sala, lasciando ad Herrmann un generico e svogliato ruolo di “sound consultant”. Col senno di poi, era forse meglio se la collaborazione si fosse chiusa qui, senza gli ulteriori e penosi strascichi. Ma il sipario ha appena iniziato a strapparsi.

La lacerazione accelera e prosegue, anzi è sancita, da Marnie (ciò che avviene dopo ne è solo la logica conseguenza). Film che nasce zoppo in partenza: vuoi per l’ennesima scelta di un sottofondo psicopatologico che, dopo Io ti salverò e Psyco sembra di difficile sostenibilità, vuoi per l’evidente “miscasting” che affianca all’inetta Tippi Hedren, di cui Hitchcock si era ostinatamente invaghito sin dal film precedente, un Sean Connery pericolosamente ambiguo e mascalzone proprio negli anni del suo maggiore fulgore bondiano. La Universal presagisce evidentemente l’ulteriore fiasco e fa pressioni su Hitchcock

perché il film sia veicolato da una “title song” salvifica che gli faccia da traino; il regista, il cui ego non riesce nemmeno a concepire l’idea di un ulteriore insuccesso, non fa che trasmettere pedissequamente la richiesta a Herrmann, ottenendone un diniego sprezzante. Non è certo una sciocca questione “di principio” ma di sostanza. Ancora una volta, il compositore vede più lungo del regista, ma è l’ultima volta in cui riesce ad imporgli la propria prospettiva, la propria “Weltanschauung”. Alla richiesta di semplificazione, di leggerezza e di modernità, Herrmann risponde con una partitura di incredibile complessità sinfonica, di rovente romanticismo, di inebriante forza leitmotivica, compiendo – anche rispetto a Psyco e Intrigo – un passo indietro linguistico e stilistico premeditato ed enorme.

perché il film sia veicolato da una “title song” salvifica che gli faccia da traino; il regista, il cui ego non riesce nemmeno a concepire l’idea di un ulteriore insuccesso, non fa che trasmettere pedissequamente la richiesta a Herrmann, ottenendone un diniego sprezzante. Non è certo una sciocca questione “di principio” ma di sostanza. Ancora una volta, il compositore vede più lungo del regista, ma è l’ultima volta in cui riesce ad imporgli la propria prospettiva, la propria “Weltanschauung”. Alla richiesta di semplificazione, di leggerezza e di modernità, Herrmann risponde con una partitura di incredibile complessità sinfonica, di rovente romanticismo, di inebriante forza leitmotivica, compiendo – anche rispetto a Psyco e Intrigo – un passo indietro linguistico e stilistico premeditato ed enorme.La musica di Marnie è infatti in perfetto stile anni ’40, perché secondo Herrmann l’unico modo di dare un significato ad una sceneggiatura altrimenti traballante e a personaggi mal disegnati è quello di incastonarli in una cornice sonora nobilitante, drammatizzante, razionalmente sopra le righe. La densità sonora di Marnie non è inferiore a quella di La donna, con il valore aggiunto di una concitazione continua, di una inquietudine armonica pulsante e cosparsa di accasciate pulsioni melodrammatiche. La scrittura è incredibilmente densa, aggrovigliata, eppure solare, l’orchestrazione fastosa (archi, ottoni e arpe giganteggiano), il panorama leitmotivico ancora una volta ristretto ma sfruttato intensivamente. Due gli elementi portanti. Un tema rabbioso e schizzante, una scaletta folle dei corni che inizia su un feroce trillo e poi s’impenna in una brusca frase tronca, ed è il tema, si direbbe il “motto” che denota l’instabilità psichica e le fobie della protagonista: un motto che Herrmann ancora una volta gioca sui timbri, passandolo da clarinetto basso a flauto, rallentandolo negli archi, trasformandolo insomma in un motore drammaturgico ricorrente. Secondo elemento, il vero e proprio tema di Marnie, che si espande radioso e così sapientemente “vintage” al primo suo apparire dopo essersi sciacquata via dai capelli la tintura bruna: quasi un love theme autoreferenziale, solipsistico, cantato a tutta forza dai violini sulla base di un possente arpeggio di celli e bassi. Un’idea melodica molto vicina, per struggimento e cromatismo wagneriani, al love theme di La donna, capace anche di venire modulata su toni minacciosissimi (come nella scena del temporale, l’evento che insieme al colore rosso è l’altra grande fobia di Marnie) ma malauguratamente insufficiente a riscattare i personaggi e le loro azioni dalla mediocrità della sceneggiatura che Jay Preston Allen aveva ricavato dal romanzo di Winston Graham. Risulta ancora oggi incredibile lo sforzo titanico che Herrmann compì per bypassare i limiti

del film con una ricchezza ed una fluvialità romantiche (lo sviluppo della musica nella scena del temporale, con il primo contatto fisico tra Mark e Marnie, è straordinariamente coinvolgente), una limpidezza emotiva di linguaggio e nello stesso tempo una sbalorditiva corposità e sontuosità del suono sinfonico. E a tale scopo il compositore non smise nemmeno qui di “inventare” luoghi e situazioni musicali apparentemente fuori contesto ma di fulminante efficacia drammaturgica: si pensi all’incredibile tarantella che accompagna la partita di caccia alla volpe che si concluderà con la caduta di Marnie e l’abbattimento del suo cavallo. Ancora un movimento di danza caratteristicamente latino, dopo la habanera e il fandango, che Herrmann sviluppa magistralmente su un ritmo convulso e sostenutissimo, giocando sui richiami dei corni, ma pronto a farlo sprofondare negli abissi della tensione fra insorgenti dissonanze, pesanti interventi di celli e bassi, e finendo col trasformarlo in un’autentica marcia funebre. L’aggressività sonora di Herrmann sovraccarica Marnie di una valenza tragica che il film certamente non possiede: è una partitura di voragini drammatiche improvvisamente spalancate sul tema d’amore, di intarsi strumentali ora oscuri ora luminosi, di idee rapidissime strumentate (soprattutto negli scambi fra i vari settori dei legni e degli ottoni) con tutta la sapienza che Herrmann aveva raggiunto in quegli anni. Ben lontano dalla fiducia cieca che un tempo riponeva nel suo musicista, Hitchcock non si rende conto che il divario qualitativo fra una partitura di intossicante, arroventato romanticismo e dai colori foscamente accesi, ed una storia scritta male recitata peggio e girata convenzionalmente, lungi dal colpevolizzare Herrmann dovrebbe invece indurre se stesso a riflettere sul suo ruolo nella metamorfosi in atto all’interno degli studios hollywoodiani.

del film con una ricchezza ed una fluvialità romantiche (lo sviluppo della musica nella scena del temporale, con il primo contatto fisico tra Mark e Marnie, è straordinariamente coinvolgente), una limpidezza emotiva di linguaggio e nello stesso tempo una sbalorditiva corposità e sontuosità del suono sinfonico. E a tale scopo il compositore non smise nemmeno qui di “inventare” luoghi e situazioni musicali apparentemente fuori contesto ma di fulminante efficacia drammaturgica: si pensi all’incredibile tarantella che accompagna la partita di caccia alla volpe che si concluderà con la caduta di Marnie e l’abbattimento del suo cavallo. Ancora un movimento di danza caratteristicamente latino, dopo la habanera e il fandango, che Herrmann sviluppa magistralmente su un ritmo convulso e sostenutissimo, giocando sui richiami dei corni, ma pronto a farlo sprofondare negli abissi della tensione fra insorgenti dissonanze, pesanti interventi di celli e bassi, e finendo col trasformarlo in un’autentica marcia funebre. L’aggressività sonora di Herrmann sovraccarica Marnie di una valenza tragica che il film certamente non possiede: è una partitura di voragini drammatiche improvvisamente spalancate sul tema d’amore, di intarsi strumentali ora oscuri ora luminosi, di idee rapidissime strumentate (soprattutto negli scambi fra i vari settori dei legni e degli ottoni) con tutta la sapienza che Herrmann aveva raggiunto in quegli anni. Ben lontano dalla fiducia cieca che un tempo riponeva nel suo musicista, Hitchcock non si rende conto che il divario qualitativo fra una partitura di intossicante, arroventato romanticismo e dai colori foscamente accesi, ed una storia scritta male recitata peggio e girata convenzionalmente, lungi dal colpevolizzare Herrmann dovrebbe invece indurre se stesso a riflettere sul suo ruolo nella metamorfosi in atto all’interno degli studios hollywoodiani.Così non è, ed a fronte del fiasco commerciale clamoroso del film Hitchcock non si risparmia certo nel far sapere a tutti che ritiene proprio la musica di Herrmann, ed in particolare la sua irriducibilità “old fashioned”, il suo non aver voluto cedere alle richieste di comporre una title song orecchiabile e di traino, uno degli elementi responsabili di tale fiasco.