17 Set2009

Il mio incontro con Ang Lee: Woodstock e altro

Intervista esclusiva al regista premio Oscar de La tigre e il dragone, I segreti di Brokeback Mountain, Lussuria e Woodstock

Intervista esclusiva al regista premio Oscar de La tigre e il dragone, I segreti di Brokeback Mountain, Lussuria e Woodstock

Si dice che la pelle, quale organo deputato a stare all’esterno, a contatto con il mondo e con gli altri, racconti tanto della persona. Ang Lee, in barba ai suoi 54 anni, ha una pelle splendida, luminosa, da persona serena. Gli occhi e il sorriso sono dolci e gentili, e mentre parla china leggermente la testa accompagnando le parole con un leggero sfarfallio delle mani. Quando si muove o sorseggia un bicchiere d’acqua, si intravede una timidezza figlia di un garbo d’altri tempi. I moti del viso poi, si limitano ad un leggero cipiglio o un’impercettibile contrazione delle labbra che spesso si sciolgono in un sorriso. Non fraintendetemi, ma nel suo porsi mi ricorda la magia con cui le suore, almeno quelle della mia infanzia, sapevano farmi sorridere e dimenticare di una, se non due, ginocchia sbucciate. Il suo cinema, per contro, riempie lo schermo con un’irruenza narrativa fatta di contraddizioni: da una parte una vocazione estetizzante, dall’altra, la tensione etica e sociale fondata sul contrasto tra rigide regole della società e libertà individuale. Ancora: da una parte il gusto fortemente letterario del racconto (quasi sempre mediato da un romanzo) e, dall’altra, la costante vocazione a disperderlo, questo gusto, nel primato della bella immagine.

Non sorprende allora che siano proprio queste contraddizioni ad inzuppare una filmografia che spazia nel tempo e nei generi; dalla commedia degli equivoci (Il banchetto di nozze), alla famiglia e le sue implicazioni (Mangiare bere uomo donna e Ragione e sentimento, quest’ultimo tratto dal romanzo di Jane Austen), passando per la disgregazione della famiglia americana (Tempesta di ghiaccio, dal romanzo di Rick Moody) o per intense storie d’amore (I segreti di Brokeback Mountain da “Gente del Wyoming” di Annie Proulx, e Lussuria da “Lust, Caution” di Eileen Chang). Anche quando si confronta con uno dei simboli della cultura pop americana (Hulk), o mette in scena un Wuxiapian, ossia un fantasy di cappa e spada di origine cinese (La tigre e il Dragone), Lee rimane un mix affascinante di Oriente e Occidente in cui si incontrano yin e yang, intrattenimento e filosofia, romanticherie e confucianesimo. L’elenco dei premi vinti è impressionante: due volte Orso d’Oro al Festival di Berlino (con Banchetto di nozze, 1993, Ragione e sentimento, 1996), quattro Oscar per La tigre e il dragone (2001), e tre Oscar, quattro Golden Globes e il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia per I segreti di Brokeback Mountain (2005); premio vinto nuovamente due anni dopo con Lussuria. Lee non mi lascia il tempo di finire che subito precisa: “I premi che ho ricevuto, però, sono anche merito degli attori che ho avuto il piacere di dirigere”. Della serie noublesse oblige (quella d’animo per intenderci, in stile età cortese!).

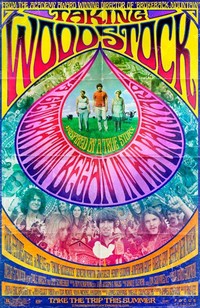

Ora, in occasione del quarantennale di Woodstock, Ang Lee, porta sullo schermo Taking Woodstock, adattamento del libro autobiografico di Elliot Tiber “Woodstock: A True Story of a Riot, a Concert, and a Life” presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes e in anteprima italiana al Biografilm Festival di Bologna. Il film racconta la storia di Tiber, un uomo che dà inconsapevolmente il via ad uno dei festival rock più importanti della storia della musica, ovvero quello di Woodstock, tenutosi tra il 15 e il 17 agosto del '69 a Bethel, una piccola cittadina di New York. “Non volevo raccontare Woodstock, ma la storia di colui che diede vita ad un evento così importante. La storia di Tiber diventa ben presto la storia del Concerto e quest’ultima si congiunge a sua volta con la storia di un’intera società”, racconta Lee a proposito del suo film che, va da sé, racchiude le tematiche a lui più care: famiglia, ricerca e accettazione del proprio io, scontro generazionale e naturalmente sessualità. “La sessualità in tutte le sue forme è uno strumento per conoscersi, è sempre presente in ogni situazione che viviamo ed è quindi un elemento centrale nella nostra vita… e nel mio cinema!”, ammette ridendo. Non c’è dubbio, per lui il cinema è un mezzo per un’indagare sull’uomo. “I film servono per ricercare se stessi”, dice, “e in questo senso la mia doppia cultura credo mi sia molto di aiuto”. In effetti il pacato signore che ho davanti (nato a Taiwan e trasferitosi negli Stati Uniti poco più che ventenne per dedicarsi allo studio di regia teatrale all'università dell'Illinois e di produzione cinematografica alla New York University) rappresenta un perfetto "cross-over" di cultura cinese e americana. “Per farle capire come mi sento“, mi racconta come stesse per confidarmi un segreto, “immagini di andare nello spazio e guardare da molto lontano la terra. Da lontano le cose si capiscono meglio. Mi piace essere a cavallo di due importanti culture perché mi permette di guardare l’Occidente dalla Cina e poi la Cina dall’America”. Un piccola pausa. Poi prosegue. “Mi vedo come un cavaliere errante senza gap generazionali o culturali…quando ero ragazzino a Taiwan, gli anziani temevano che noi giovani ci stessimo americanizzando; un timore infondato, perché credo che gli incroci di culture siano scambi vitali”. A questo punto, sono curiosa di sapere come si sente ad entrare e uscire da Hollywood da più di dieci anni. “Mi sento sospeso nel mezzo!”, risponde divertito. “Non mi piace stare a Hollywood dove non si parla altro che di cinema. Vengo da una famiglia cinese cacciata dagli Stati Unti durante la guerra di secessione. Arrivato negli USA sono andato all'università, e mi sono trasferito nel New Jersey, dove mia moglie ha trovato un lavoro. Non ci sono dubbi, un certo tipo di 'way of life' ormai fa parte di me, ma rimango uno straniero”.

Ora, in occasione del quarantennale di Woodstock, Ang Lee, porta sullo schermo Taking Woodstock, adattamento del libro autobiografico di Elliot Tiber “Woodstock: A True Story of a Riot, a Concert, and a Life” presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes e in anteprima italiana al Biografilm Festival di Bologna. Il film racconta la storia di Tiber, un uomo che dà inconsapevolmente il via ad uno dei festival rock più importanti della storia della musica, ovvero quello di Woodstock, tenutosi tra il 15 e il 17 agosto del '69 a Bethel, una piccola cittadina di New York. “Non volevo raccontare Woodstock, ma la storia di colui che diede vita ad un evento così importante. La storia di Tiber diventa ben presto la storia del Concerto e quest’ultima si congiunge a sua volta con la storia di un’intera società”, racconta Lee a proposito del suo film che, va da sé, racchiude le tematiche a lui più care: famiglia, ricerca e accettazione del proprio io, scontro generazionale e naturalmente sessualità. “La sessualità in tutte le sue forme è uno strumento per conoscersi, è sempre presente in ogni situazione che viviamo ed è quindi un elemento centrale nella nostra vita… e nel mio cinema!”, ammette ridendo. Non c’è dubbio, per lui il cinema è un mezzo per un’indagare sull’uomo. “I film servono per ricercare se stessi”, dice, “e in questo senso la mia doppia cultura credo mi sia molto di aiuto”. In effetti il pacato signore che ho davanti (nato a Taiwan e trasferitosi negli Stati Uniti poco più che ventenne per dedicarsi allo studio di regia teatrale all'università dell'Illinois e di produzione cinematografica alla New York University) rappresenta un perfetto "cross-over" di cultura cinese e americana. “Per farle capire come mi sento“, mi racconta come stesse per confidarmi un segreto, “immagini di andare nello spazio e guardare da molto lontano la terra. Da lontano le cose si capiscono meglio. Mi piace essere a cavallo di due importanti culture perché mi permette di guardare l’Occidente dalla Cina e poi la Cina dall’America”. Un piccola pausa. Poi prosegue. “Mi vedo come un cavaliere errante senza gap generazionali o culturali…quando ero ragazzino a Taiwan, gli anziani temevano che noi giovani ci stessimo americanizzando; un timore infondato, perché credo che gli incroci di culture siano scambi vitali”. A questo punto, sono curiosa di sapere come si sente ad entrare e uscire da Hollywood da più di dieci anni. “Mi sento sospeso nel mezzo!”, risponde divertito. “Non mi piace stare a Hollywood dove non si parla altro che di cinema. Vengo da una famiglia cinese cacciata dagli Stati Unti durante la guerra di secessione. Arrivato negli USA sono andato all'università, e mi sono trasferito nel New Jersey, dove mia moglie ha trovato un lavoro. Non ci sono dubbi, un certo tipo di 'way of life' ormai fa parte di me, ma rimango uno straniero”.Sì, ma uno straniero di successo, al quale, usando parole sue “cerca di sopravvivere“. “Sì, ma non è facile”, incalza lui, ”perché di solito sono timido, solo come regista mi scateno!”. Ecco l’ennesima risata composta.

Però, pur saltellando da un genere all’altro con la stessa nonchalance con cui si gioca a pampano, c’è un filo rosso che lega i suoi film sempre così diversi?. “Forse sì, ma preferisco non pensarci!”. Ride e continua: “Desidero non privarmi del mistero che avvolge la mia necessità di raccontare certe storie. E’ un’urgenza che ho dentro: credo di essere davvero schiavo della voglia di esprimermi attraverso le immagini”. E per riuscirci c’è un segreto? Mantenendo il sorriso sulle labbra risponde: “Mantenere il controllo fino al punto di convincere gli attori”. E a proposito di attori, lui vuole il massimo. “Quelli che dirigo devono avere il coraggio di esporsi perché il pubblico possa vedere qualcosa di forte, di vero. È questo il bello dell’arte”. Nulla da dire, sul fascino della settima arte siamo tutti d’accordo; ma chissà come e quando, in lui, tutto ha avuto inizio. All’improvviso, da qualche parte ai margini del suo campo visivo, qualcosa sembra accendergli un fuoco dentro. ”Dobbiamo andare indietro nel tempo, avevo diciotto anni e volevo fare l’attore. E’ stato quando sono salito sul palco a teatro e il riflettore ha illuminato il mio viso …allora non ho visto più niente. Sentivo solo la presenza del pubblico. In quel momento mi sono sentito, come non mai, in contatto con il mio io più segreto, e ho capito che solo attraverso la finzione potevo incontrare il mio inconscio. Quel momento è stato uno shock che ha segnato per sempre la mia vita”. Rimango affascinata, così gli chiedo quale sia la fonte di tanta sensibilità. “Mio padre, cinese, era un professore, e mi ha dato un solo insegnamento: cerca dentro di te i caratteri più nobili dell’Opera Cinese, sii vicino al popolo e aristocratico d’animo al tempo stesso, persegui l’armonia. E io cerco di farlo, come uomo e come regista”.