Quando la musica al cinema finge di essere classica!

Van den Budenmayer, chi era costui?

Quando la musica al cinema finge di essere classica!

Sull'uso (e l'abuso) della musica classica al cinema sappiamo già, se non tutto, molto. Se ne conoscono gli impieghi decontestualizzanti (Kubrick), nobilitanti (Pasolini), esornativi (Elvira Madigan) o simbolici (il collettivo Aria), biografici (Amadeus), ironici (10), e altre infinite varianti. Quello che invece conosciamo assai meno è uno spin-off molto particolare di quest'argomento, complicato da indagare perché si muovo sul terreno, affascinante ma insidioso, della contaminazione.

Parliamo dei casi nei quali ad un musicista cinematografico viene richiesto di comporre una musica che deve apparire, “sembrare”, preesistente, ossia classica, e che quindi non gli viene attribuita direttamente ma viene accreditata a compositori di fantasia, o più semplicemente è destinata a rimanere anonima. Un esempio per capirci? L'aria “Ah cruel” da un'ipotetica opera Salammbô che Bernard Herrmann compose nel 1941 per Quarto potere, debutto sia suo che di Orson Welles. Vi torneremo.

Ma perché si chiede ad un compositore contemporaneo di inventare, o parafrasare, un'architettura musicale rivolta al passato, una forma già consolidata nel tempo, piuttosto che prelevare direttamente una pagina dal repertorio esistente? La risposta sembra semplice: perchè una pagina preesistente, nella maggior parte dei casi, è facilmente riconoscibile, quindi contestualizzabile. Il regista può invece avere bisogno di qualcosa che “appaia” ma non “sia” ciò che dice di essere: che rievochi un'epoca, uno stile, un linguaggio, ma lo faccia reinventandoli da zero, per allusioni più che per esplicitazioni, ricostruendo in tal modo una sorta di verginità dell'ascolto. Non siamo propriamente, o almeno non sempre, nel campo della parafrasi o della citazione strettamente intese, che comunque si riferiscono a spunti e modelli precisi, ma in quello più ambiguo (ed eccitante) di una sorta di riscrittura apocrifa, di una “falsificazione nobile” che ambisce a fissare un punto di riferimento inedito, ma narrativamente consolidato, nella costruzione dell'universo musicale del film.

Le cose però possono ulteriormente complicarsi. Moltissimi, per non dire quasi tutti, compositori cinematografici hanno scritto e scrivono anche musica da concerto, da camera o vocale; pochi però si prestano a questo particolare esercizio, quasi volessero tenere sempre ben distinti e separati i due piani. Il nostro Ennio Morricone, ad esempio, che pure è in grado di scrivere in qualunque modalità vada dalla musica medioevale all'avanguardia postdodecafonica, non è un habitué di questa prassi, cui si è prestato – se non andiamo errati - soltanto per Canone inverso (2000, Ricky Tognazzi). Ovviamente si entra anche nel campo dei “livelli” miceliani, giacché la chiamata in causa di una pagina classica “costruita” coinvolge il livello interno della musica per film, anche se può qualche volta trasferirsi al livello mediato. E allora la faccenda si infittisce ulteriormente di sviluppi, ramificazioni e scambi reciproci.

La ristretta casistica che esamineremo qui, lungi dall'esaurire l'argomento, vuol solo essere uno strumento utile a districare la matassa, e a comprendere come in alcuni casi “di scuola”, particolarmente eclatanti, la creazione di una pagina di repertorio che in realtà non lo è affatto sia l'unico mezzo efficace per suscitare un esito drammaturgico, narrativo o psicologico, che una semplice pagina di commento “esterno” non potrebbe raggiungere o raggiungerebbe solo in parte.

Torniamo allora a Quarto potere: una gemma che deve anche al ruolo della musica la propria luce tuttora abbagliante, a quasi ottant'anni di distanza. E di musica nel debutto wellesiano ce n'era parecchia: non solo quella dell'altrettanto esordiente Herrmann, ma brani tradizionali, di repertorio filmico, pagine di Chopin, Wagner, Rossini, Mendelssohn. La memoria però si fissa su quell'aria stratosferica che Herrmann scrissu su un testo di John Houseman ricavato dalla tragedia “Fedra” di Racine, poi attribuita, nella finzione, all'inesistente opera Salammbô e cantata in modo volutamente dilettantesco dalla moglie di Kane, Susan, al suo debutto operistico. In realtà un'opera con questo titolo esiste veramente, o almeno un suo abbozzo: si tratta di un lavoro incompiuto in 4 atti di Modest Musorgskij ricavato dall'omonimo romanzo del 1862 di Gustave Flaubert, che prende il titolo dal nome della figlia del generale cartaginese Amilcare Barca di cui si innamora uno dei capi della rivolta di mercenari scoppiata durante la prima guerra punica tra Roma e Cartagine.

Ma è un contesto che a Herrmann e Welles interessa poco o nulla. Il testo di Racine rivisto da Houseman (“Ah cruel! Tu m'as trop entendue...”) è in realtà uno straziante lamento d'amore, enfatizzato dalla lingua francese, quella per eccellenza del grand-opéra, da Meyerbeer alla versione parigina del Don Carlos di Verdi. E la scrittura di Herrmann è infatti tipicamente grand-opéristica, nel duplice, iniziale e imperioso squillo degli ottoni troncato su un drammatico tremolo degli archi sul quale si snoda il recitativo che precede l'aria vera e propria, un fluente e carezzevole cantabile su accompagnamento sommesso e ondulatorio degli archi. Il punto è però che questa pagina, di fattura così squisita e consapevole (Herrmann avrebbe di lì a poco cominciato la propria opera, Wuthering Heights), nasce già condannata all'umiliazione perché serve solo a sottolineare la totale inettitudine e mancanza di talento di Susan (sorta di Florence Foster Jenkins dell'epoca), il cui debutto è fortissimamente voluto e imposto dal potente marito, convinto di poter manipolare a proprio piacimento pubblico e critica. Per rendere l'impresa di Susan ancora più improba, Herrmann scrive l'aria in una tessitura vocale esasperata, sovracuta, per quello che gli esperti della vocalità chiamerebbero un soprano “lirico spinto”, facendola concludere su un terrificante re sopracuto nel quale la voce di Susan s'infrange miseramente.

L'operazione dunque è di sofisticata, astuta crudeltà; ulteriormente sottolineata dal fatto che l'attrice Dorothy Comingore, che interpretava Susan, fu appositamente doppiata nel canto da Jean Forward, un soprano dell'Opera di San Francisco la cui tessitura non era palesemente in grado di sostenere l'aria, ottenendo così quel risultato urticante all'ascolto che era nelle intenzioni di Welles. Ciò è talmente vero che per decenni la Forward fece poi di tutto per occultare il proprio contributo, temendo – non senza qualche ragione – che la propria vera carriera potesse risultarne compromessa.

Eppure, grazie ad uno di quei fenomeni di svincolo che rendono la musica per film l'affascinante campo di esplorazioni che è, il “Recitativo e Aria da Salammbô” prese ben presto a vivere di vita propria divenendo un cavallo di battaglia per molti soprani, a cominciare dalla straordinaria, intensissima Kiri Te Kanawa che ne incise nel 1974 una memorabile versione in un'antologia herrmanniana della serie Classic Film Scores della Rca con la National Philharmonic Orchestra sotto la direzione di Charles Gerhardt.

E proprio in questa stessa antologia troviamo un altro brano “similclassico” di Herrmann, altrettanto se non di più intrigante: si tratta del cosiddetto Concerto Macabre scritto per il fosco crime-thriller Nelle tenebre della metropoli (Hangover Square, 1945) di John Brahm. In questo piccolo capolavoro dove emerge tutto il debito all'espressionismo europeo da cui proveniva l'oriundo tedesco Brahm (amburghese come il suo quasi omonimo Brahms) l'interesse è acuito dal fatto che il protagonista del film, George Harvey Bone (interpretato dal gigantesco, in tutti i sensi, Laird Cregar) è sì un maniaco omicida seriale ma anche, e soprattutto, un valente pianista e compositore. Come accade a molti compositori immaginari del grande schermo, Bone è una personalità infelice, frustrata, e quel Concerto non è che lo sbocco finale, la mèta ultima delle sue aspirazioni, dinanzi al cui raggiungimento nient'altro conta.

Siamo a Londra ai primi del Novecento, il che autorizzerebbe ad ipotizzare ad una scrittura pianistica tardoromantica, pre-rachmaninoviana, ma nell'intento di Herrmann ciò si verifica solo in parte. Innanzitutto più che di un concerto si tratta di un “Konzerstück”, di un pezzo da concerto d'impronta lisztiana, strutturato in un unico movimento di circa 11 minuti al cui interno si distinguono però varie fasi, dal “Molto appassionato” iniziale ad un andante intermedio, poi un allegro, infine un adagio funebre martellato; ma è soprattutto l'audacia delle scelte armoniche di Herrmann a fare della pagina uno straordinario elemento di dirompenza psicologica, quasi a rimarcare che la follia del protagonista consisteva anche nell'essere, come compositore, molto in anticipo sul proprio tempo. La brutale, quasi rozza grevità degli accordi pianistici iniziali cozzano tonalmente contro la frustata ascendente dell'orchestra, fino a mescolarsi in un groviglio politonale degno di Bartòk o del primo Prokofiev, e la stessa melodia principale, stentata, funerea non possiede nulla di virtuosisticamente gratificante, ma sembra inesorabilmente destinata ad essere inghiottita dall'abisso. Qui però, all'interno di una restante partitura formidabilmente e unitariamente “di genere” (quanto invece Quarto potere era un florilegio di stili e tipologie musicali), la carta vincente del Concerto Macabre è l'unità di tempo in cui si snoda. I suoi undici minuti coincidono infatti perfettamente con gli undici minuti finali del film, nei quali Bone ormai braccato dalla polizia esegue in stato di trance la propria composizione (la cui demoniaca, furiosa porzione centrale funge anche da “livello mediato” in un sapiente montaggio alternato), incurante di ciò che lo circonda, sino a terminare da solo sulle pesanti note del registro grave della tastiera, in un vero e proprio olocausto, perendo tra le fiamme dell'incendio purificatore divampato nella sala, mentre tutti – orchestra e pubblico – si danno alla fuga, in una sorta di versione “noir” della celebre Sinfonia degli addii di Haydn.

Qui dunque narrazione, predestinazione, simbolismo e tragedia si fondono in una pagina che è l'epitome sonora del protagonista, il ritratto stesso della sua dannazione e della sua redenzione.

Non bisogna però pensare che esistano solo esempi così drammatici e notturni in materia di pseudoclassicismo musicale al cinema. Nel 1931 ad esempio, agli albori del sonoro, il grande Alfred Newman compose la musica per un dramma metropolitano di King Vidor, Street Scene; si trattava di una pagina di sapore scopertamente gershwiniano, in perfetto bilico tra sinfonismo e jazz, che alla Fox (la major che aveva Newman sotto contratto) piacque talmente da volerla inserire nella propria “library” per impiegarla numerosissime volte soprattutto in film di genere “noir”. Sino – tuttavia – al 1953, quando la “Street scene”, nel fulgore del Technicolor e del Cinemascope, fu scelta come introduzione concertistica al film Come sposare un milionario di Jean Negulesco, strepitosa commedia con Marilyn Monroe e Lauren Bacall, e venne piazzata a mo' di ouverture, con l'Orchestra della Fox al completo e Newman sul podio ad impugnare una bacchetta lunga un chilometro. In questo caso è proprio l'aura gershwiniana, newyorkese, brillantemente metropolitana della scrittura (bizzarro che la fanfara iniziale sembri anticipare di decenni un passo williamsiano analogo nella saga Star Wars...) a divenire “logo” stesso non solo del film ma di un'intera categoria cinematografica.

Ma questa prassi diciamo un po' “eretica” è diffusa anche nel cinema d'autore magari europeo? Più di quanto pensiate.

Occorrerà per esempio un giorno o l'altro studiare a fondo il ruolo della musica nel cinema di quell'autore immenso, implacabile e modernissimo che è stato il polacco Krzysztof Kieslowski, l'autore del Decalogo e della Trilogia dei colori: ed in particolare il rapporto con il suo musicista di fiducia, Zbigniew Preisner. Anche Kieslowski avvertì la necessità di evocare dalle tenebre una figura di compositore fittizia ma nel contempo estremamente autoriale, identificabile, forte: la chiamò Van Den Budenmayer, pensando ad una sua generica collocazione tra Sette e Ottocento, e chiese a Preisner di indentificarvisi non certo con una musica “d'epoca”, ornamentale e di maniera, bensì con qualcosa che esprimesse al tempo stesso un fortissimo iato storico e culturale con le vicende dei suoi film, ed un misticismo surreale, sidereo, inattingibile. Fu una trappola perfetta in cui caddero molti critici e analisti: Kieslowski e Preisner la fecero scattare tre volte, nel Decalogo 9, in Tre colori: film blu ma soprattutto in La doppia vita di Veronica (1991), storia di una ragazza di Cracovia (la meravigliosa Irène Jacob) dalla voce sublime, che muore durante un'esibizione e sembra reincarnarsi in una sua gemella parigina. Ricordiamo personalmente più di un esegeta che si industriò in ricerche d'archivio per scoprire chi diavolo fosse questo Van Den Budermayer: senz'altro un merito della diabolica abilità di Preisner, che si accende soprattutto nella scena della morte di Veronica durante il concerto. Il dispiego di forze sullo schermo è imponente: l'Orchestra della Radio e Tv polacca di Katowice con il Coro Filarmonico di Slesia, sotto la direzione del veterano Anton Wit (ma sul podio c'è l'attore Aleksander Bardini) dà vita ad una cattedrale di suoni completamente atemporale, dove la vocalità del soprano Elzbieta Towarnicka (che doppia la Jacob) s'intreccia con il flauto spettrale di Jacob Ostaszeweski in un dialogo che sembra provenire da altri mondi. Dunque ancora un esempio di scrittura anacronistica ma nello stesso tempo di ardua collocazione, cui fornisce valore aggiunto la scelta del testo, “Verso il cielo”, dall'inizio del Nono Canto del Paradiso dantesco.

La fascinazione per il Sommo Poeta ha contagiato un altro film molto complicato sul piano musicale, Hannibal (2001) di Ridley Scott. Complicato perché la presenza leaderistica di Hans Zimmer, fortissima e già molto sbilanciata sul fronte citazionistico (si ascolti la sua fantastica parafrasi dell'Adagietto della Quinta Sinfonia di Mahler), è solo una fra le tante in una folla di collaboratori, musicisti aggiunti (Klaus Badelt) e parentesi classiche, dove svettano ovviamente quelle Variazioni Goldberg bachiane che, sin dal primo capitolo, sembrano ipnotizzare lo psichiatra cannibale Hannibal Lecter in una impossibile ma inesorabile ricerca di un “ordine” interno cui correlarsi. C'è però una sequenza in cui Lecter insieme all'ispettore Pazzi (Giancarlo Giannini) assistono a Firenze ad un'”opera”, e qui venne richiesto l'intervento di un affermato compositore nordirlandese molto attivo in cinema e teatro, Patrick Cassidy, che compose un'aria basata su un testo tratto da “La Vita Nova” dell'Alighieri, “Vide cor meum”. L'aria, interpretata da Danielle de Niese e Bruno Lazzaretti, è destinata nel film ad essere interrotta dopo pochissimi minuti ma Cassidy fece le cose sul serio, e la compose interamente, lasciandola fortunatamente agli atti dell'edizione discografica. Una pagina ancora una volta surreale, di sinistra inquietudine nel suo apparente belcantismo vintage, che ben rende l'atmosfera minacciosa che va addensandosi nel film.

Ci sono poi casi in cui il compositore filmico chiamato a fingersi classico ne approfitta, diciamo così, per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Senz'altro è il caso del compianto Michael Kamen in Goodbye Mr. Holland (1995) di Stephen Herek. Ancora un compositore al centro del racconto, ossia un alter ego in cui “l'altro” compositore può facilmente rispecchiarsi: si tratta appunto di Mr. Holland (Richard Dreyfuss, già pianista provetto nel bellissimo e dimenticato Competition, 1980, di Joel Oliansky), insegnante di musica frustrato e sbatacchiato dalla vita che gli ha riservato in sorte anche un figlio sordomuto, ma soprattutto musicista alle prese – per tutta la sua esistenza – con “l'opera della sua vita”, una Sinfonia Americana che non riesce mai a far eseguire. Potrà farlo solo nell'epilogo, grazie ad una sorpresa che i suoi ex allievi gli riservano al momento del pensionamento, impugnando finalmente la bacchetta (Dreyfuss è uno dei pochi attori verosimili dal podio direttoriale) ed eseguendo commosso la sua Sinfonia davanti ad un pubblico osannante.

Ma che cos'è questa “Sinfonia Americana”? Innanzitutto, di nuovo, non è una sinfonia. Al massimo un suo ipotetico primo movimento, scritto per un organico pop-sinfonico che risente molto di quella contaminazione classic-rock che affascinava Kamen: tanto che nello stesso film il musicista di Highlander e Arma letale ci offre anche la versione forse più alta e severa mai udita dell'Allegretto della Settima di Beethoven (quello de La porta rossa)... In realtà questa “sinfonia” sembra illustrare un rapporto tra classico e pop esattamente come se lo poteva immaginare la cultura di massa americana degli anni '90: squillano le familiari fanfare kameniane, il suo trademark, rulla la batteria, interviene la chitarra elettrica, gli archi melodizzano senza particolari ambizioni, l'insieme ha un retrogusto kitsch con il quale non si riesce a polemizzare, tanto è evidente l'intento catartico e liberatorio della sequenza, compreso l'improbabile crescendo finale.

In passato qualcuno si era anche divertito di più. Nel mediocre thriller inglese di Bryan Forbes Passo falso, una lunga sequenza a montaggio parallelo mostra la preparazione di un “colpo” alternata all'esecuzione, diretta da un fascinoso e giovane John Barry, di un “Guitar Concierto de Juan Barri” (!!) chiaramente modulato sul celeberrimo Concerto di Aranjuez di Joaquin Rodrigo, ed eseguito dalla solista Renata Tarragó. Siamo, con tutta evidenza, nel campo del divertissement.

Ma che dire se ad essere protagonista è addirittura uno strumento musicale? Accade in Il violino rosso (1998) di François Girard, strutturato in tre episodi che hanno al centro un prezioso strumento messo all'asta e di cui vengono ricostruite le traversie e i passaggi di mano in mano. In questo caso però siamo un passo oltre una musica classica “di finzione”. Siamo piuttosto dinanzi ad una composizione classica ex-novo, per di più affidata ad uno dei compositori più in vista dell'avanguardia americana, John Corigliano, noto al cinema soprattutto per lo sconvolgente, fiammeggiante affresco sonoro di Stati di allucinazione (1980) di Ken Russell, ma anche per lo storico Revolution (1985) di Hugh Hudson: e la cui partitura per Fuori controllo (2010) di Martin Campbell fu respinta e sostituita con quella di Howard Shore.

Poichè Corigliano è, appunto, una figura centrale delle non affollatissime avanguardie musicali americane, nessuno stupore che il suo Concerto per violino, appositamente scritto ed eseguito da una star come Joshua Bell (che appare anche, ma defilato, nel film) con la Philharmonia Orchestra diretta da Esa Pekka-Salonen, sia una pagina radicale, estranea a qualsiasi convenzionalità. La tecnica richiesta al solista ricorderebbe alcuni dei più arditi passaggi paganiniani filtrati da suggestioni provenienti dal Concerto per violino di Alban Berg, se non fosse per il rigore spietato della tecnica seriale adottata, in una lussureggiante tessitura sinfonica che ben poco concede a derive postromantiche o facili evocazioni naturalistiche. Ancora una volta dunque la connotazione universale, metastorica della vicenda viene garantita da una scrittura musicale fuori dallo spazio e dal tempo precostituiti, cosicchè anche le più sfrenate pulsioni sperimentali (al solista è richiesto un virtuosismo trascendentale) diventano metafora di una inesausta ricerca dell'assoluto: meritatamente premiata, tra l'altro, dall'Oscar '99 per la miglior colonna sonora originale.

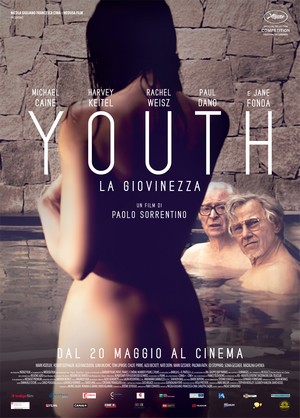

Se al termine di questa incompleta e superficiale disamina abbiamo lasciato per ultimo Youth – La giovinezza (2015) di Paolo Sorrentino non è solo per rispettare un ordine cronologico ma perché nel film del regista italiano alcuni degli elementi sin qui emersi si saldano e si sommano in un contesto del tutto nuovo. Innanzitutto il procedimento di scomposizione e frammentazione significante della colonna sonora già avviato in La grande bellezza viene qui ulteriormente radicalizzato, sottoposto a spinte centrifughe in ogni direzione e genere musicale. Inoltre, vi presiede un’opzione di fondo, che condiziona l’intero corpus delle scelte musicali: quasi tutti i brani infatti, con la sola eccezione dei titoli di coda, sono concepiti o comunque percepiti come “source music”, ossia come brani eseguiti o in ogni modo ascoltati nel contesto profilmico, dai protagonisti della storia.

Il clou si ha certamente nel finale, dove interviene un ulteriore elemento forte: ossia l’introduzione di un brano originale, la “Canzone semplice n.3”, composta per l’occasione dal compositore ebreo americano David Lang, ma attribuita al protagonista del film Fred Ballinger, il compositore e direttore d’orchestra interpretato da Michael Caine.

Qui Lang si appella ad uno schema concertante per violino e voce, coinvolgendo direttamente il soprano sudcoreano Sumi Jo e la grande violinista russa Viktorija Mullova (a dirigere la London Philharmonic “doppiando” Caine c’è Terry Davies), in un’andatura pacata e solenne, dove la “semplicità” del percorso melodico è in realtà contrappuntata dalla sorvegliata e lirica presenza della violinista.

Una sorta insomma di apoteosi personale del protagonista, che in precedenza avevamo visto “dirigere” nel bosco alcuni suoni di natura, anch'egli forse – come George Harvey Bone, come Mr. Holland, come tanti altri - di quell'”assoluto musicale” che non sempre risiede, come sosteneva Kubrick, in ciò che è già stato scritto, ma potrebbe celarsi inaspettatamente dietro e dentro ciò che è ancora da (ri)scrivere.